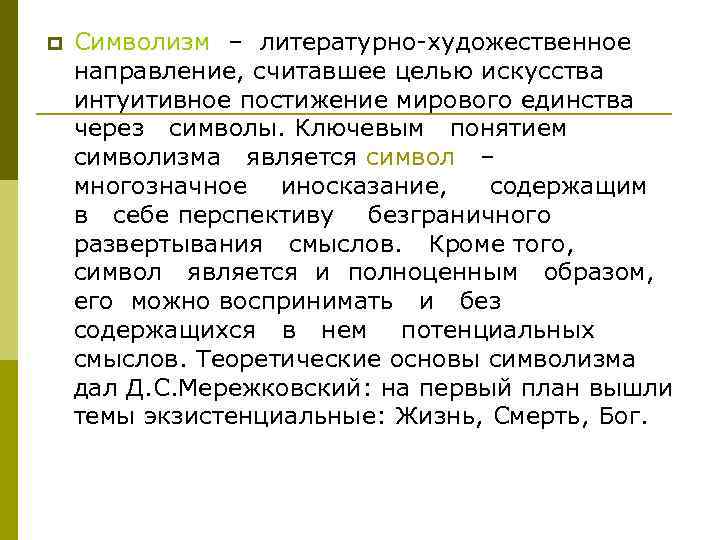

СИМВОЛИЗМ

Истоки русского символизма

Как художественная система символизм сложился во Франции в 1870-е гг. в творчестве поэтов Поля Верлена, Артюра Рембо, Стефана Малларме, которые были последователями Шарля Бодлера, учившего видеть прекрасное в безобразном и утверждавшего, что каждый человек и каждый земной предмет существует одновременно в реальном мире и «ином бытии». Постичь это «иное бытие», проникнуть в тайную суть вещей и была призвана новая поэзия. Философские и эстетические установки русский символизм позаимствовал у французского, преломив, однако, западные идеи через учение В.С. Соловьева. Литературным предшественником русской символистской поэзии явился Ф.И. Тютчев – первый в России поэт-философ, попытавшийся выразить в своем творчестве интуитивное, подсознательное мироощущение.

Возникновение русского символизма

История русского литературного символизма началась с почти одновременного возникновения в Москве и Петербурге литературных кружков, объединивших поэтов-декадентов, или старших символистов . (Слово «декадентство», происходящее от французского decadence – упадок, обозначает не только направление в искусстве, но и определенное мировоззрение, в основе которого – тезис о непознаваемости мира, неверие в прогресс и в силу человеческого разума, мысль об относительности всех нравственных понятий). В 1892 году молодые поэты В.Я. Брюсов (в Москве) и Д.С. Мережковский (в Петербурге) заявили о создании нового литературного направления. Брюсов, увлекавшийся поэзией французских символистов и философией А. Шопенгауэра, издал трисборника стихов «Русские символисты» и, объявив себя вождем нового направления, Мережковский в 1892 году выступил с лекцией «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», где указал, что отечественная литература, многие десятилетия находившаяся под влиянием идей Чернышевского, Добролюбова и Писарева, зашла в тупик, так как чересчур увлеклась социальными идеями. Главными принципами новой литературы, по мнению Мережковского, должны стать

1) мистицизм;

2) символизм

3) расширение художественной впечатлительности.

Одновременно он издает поэтический сборник «Символы» (1892) , с которого, собственно, и началась история русского символизма. Основные темы поэзии Мережковского - пессимизм, одиночество человека. Человек одинок, он смертен, единственным смыслом его жизни является стремление к смерти, к потустороннему миру. Мережковский как большой поэт сыграл свою роль в утверждении устойчивых принципов новой поэзии, устойчивых тем и образов.

«Дети ночи».

Мы неведомое чуем

И с надеждою в сердцах,

Умирая, мы тоскуем

О несозданных мирах.

………………………..

Наши гимны - наши стоны;

Мы для новой красоты

Нарушаем все законы

Преступаем все черты.

Парки

Будь, что будет, - все равно

Парки дряхлые, прядите

Жизни спутанные нити,

Ты шуми, веретено.

Все наскучило давно

Трем богиням, вещим пряхам:

Было прахом, будет прахом, -

Ты шуми, веретено.

Нити вечные судьбы

Тянут Парки из кудели.

Без начала и без цели

Не склоняют их мольбы.

Мы же лгать обречены:

Роковым узлом от века

В слабом сердце человека

Правда с ложью сплетены.

К группе старших символистов относились В.Я. Брюсов; К.Д. Бальмонт, Ю.К.Балтрушайтис, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, Н.М.Минский, Ф.К. Сологуб. В 1899 году московские и петербургские символисты объединились и основали свое издательство «Скорпион» , которое занялось публикацией альманаха «Северные цветы» и журнала «Весы» , которые пропагандировали искусство модернизма.

В начале

1900-х гг. символизм переживает новый этап развития, связанный с творчеством младосимволистов

– В.И. Иванова, А. Белого, А.А. Блока, Эллиса (Л. Кобылинского). Младосимволисты

стремились преодолеть крайний индивидуализм, абстрактное эстетство,

свойственное творчеству старших символистов, поэтому в произведениях «младших»

присутствует интерес к проблемам современности, в особенности – вопрос о судьбе

России. Связано это было в первую очередь с концепцией исторического развития

В.С. Соловьева, который утверждал, что историческая миссия России заключается в

построении общества, базирующегося не на экономических или политических

началах, а на началах духовных. Такой общественный идеал получил название

«вселенской теократии». Соловьев утверждал также, что вселенную и человечество

оберегает София – Премудрость Божия.

Она – душа вселенной, она –

Вечная Женственность, воплощение силы и красоты. Понимание Софии основывается,

согласно учению Соловьева, на мистическом миросозерцании, которое свойственно

именно русскому народу, ибо истина о Премудрости открылась русичам еще в

одиннадцатом веке в образе Софии в Новгородском соборе. С этими пророчествами

Соловьева связаны основные мотивы поэзии

А. Блока и А. Белого. Противопоставление земного и небесного, символические

образы туманов, вьюг, купины, символика цвета – все это позаимствовано из

философских поэм Вл. Соловьева (в частности, «Три свидания» и «Три разговора»).

Эсхатологические направления, предчувствие конца истории, поклонение Вечной

Женственности, борьба Востока и Запада – таковы основные темы поэзии

младосимволистов.

К началу 1910-х гг. символизм переживает кризис и как целостное направление уже не существует. Это было связано, во-первых, с тем, что наиболее талантливые поэты нашли свой творческий путь и не нуждались в «привязке» к определенному направлению; во-вторых, символисты так и не выработали единого взгляда на сущность и цели искусства. Блок в 1910 году выступил с докладом «О современном состоянии русского символизма». Попытка В. Иванова обосновать символизм как целостное направление (в докладе «Заветы символизма») оказалась безуспешной.

Художественные принципы символизма

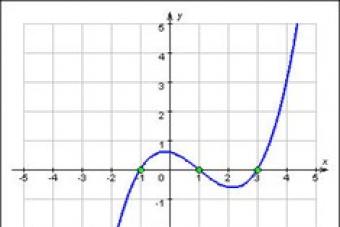

1) Центральным понятием эстетической системы символизма является символ (от греческого Symbolon – условный знак) – образ, вмещающий в себя бесконечное множество смыслов. Восприятие символа базируется на ассоциативности человеческого мышления. Символ позволяет постичь то, что нельзя выразить словами, что находится за пределами чувств. Андрей Белый вывел трехчленную формулу символа:Символ = a * b * c *

где

а – символ как образ видимости (форма);

b – символ как аллегория (содержания);

с – символ как образ вечности и знак «иного мира» (формосодержание).

2) Искусство символизма призвано интуитивно постигать мир, поэтому произведения символистов не поддаются рациональному анализу.

3) Стихи символистов отличаются музыкальностью , так как они считали музыку праосновой жизни и искусства. Музыкальность стихов достигается благодаря частому использованию ассонансов, аллитераций, повторов.

4) Как и в романтизме, в символизме господствует идея двоемирия : миру земному, реальному противопоставляется мир запредельный «реальнейший», вечный. Согласно учению В.С. Соловьева, земной мир является лишь тенью, отблеском высшего, невидимого мира. Как и романтикам, символистам свойственна тоска по идеалу и неприятие несовершенного мира:

Создал я в тайных мечтах

Мир идеальной природы.

Что перед ним этот прах:

Степи, и скалы, и воды!

5) Поэзия символистов подчеркнуто сосредоточена на внутреннем мире лирического героя, на его многогранных переживаниях связанных с трагическим состоянием мира, с таинственной связью человека и вечности, с пророческими предощущениями вселенского обновления. Поэт-символист понимается как связующее звено между земным и небесным, поэтому его прозрения и откровения понимаются по выражению Валерия Брюсова, как «мистические ключи тайн», позволяющие читателю представить себе иные миры.

6) Слово в произведениях символизма многозначно , что отражено в формуле N +1 , то есть ко множеству значений, которыми обладает слово, всегда можно добавить еще одно значение. Многозначность слова определяется не только тем и смыслами, которые вкладывает в него автор, но и контекстом произведения, контекстом творчества писателя, соотнесенностью слова-символа и мифа (например, сирена автомобиля в стихотворении Блока напоминает сирен, едва не погубивших гомеровского Одиссея).

Символизм - внутренне неоднородное явление. В начале 900-х годов обозначилось три течения в символизме.

«Декаденты» - Н.Минский, Д.Мережковский, З.Гиппиус и некоторые другие связывали искусство с богоискательскими идеями. Они проповедовали идею «религиозной общественности».

«Литературный символизм» или старшие символисты. Здесь главенствовали В.Брюсов и К.Бальмонт.

«Младшие символисты» - А.Белый, А.Блок, Вяч. Иван ов, С.Соловьев, Эллис. Они объявили себя приверженцами философско-религиозного понимания мира в духе Вл.Соловьева.

Общим для этих трех групп было неприятие реалистического искусства. В то же время в среде символистов происходили постоянные споры.

Понятие «декаданса» первоначально применялось в истории. Оно обозначало эпоху упадка. Затем стало применяться преимущественно к литературе. Декаданс появился во Франции в 80-90-егг. Он обозначал неприятие окружающего мира, индивидуализм и пессимизм, рафинированную утонченность упадочной культуры.

Манифестами декаданса стали книги Ж.К.Гюисманса «Наоборот» (" A rebuars ”, 1884) и М.Нордау «Вырождение» (1883), где давалось развернутое изложение «декадентства». Декадентство истолковывалось с вульгарно-психиатрической точки зрения, оно понималось как плод вырождения современной цивилизации.

Русский декаданс - одно из течений внутри символизма. Он усматривал свои истоки не в психической, а в социальной сфере.

Первыми теоретиками символизма были Д. Мережковский и Н. Минский (Николай Максимович Виленкин, 1855-1937 ). В 1890 г. вышла в свет его книга «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни». Минский отрекается от народолюбия. Основной чертой человеческой натуры признает индивидуализм и себялюбие. Все нравственные понятия относительны и равно приемлемы, например, Добро и Зло. Минский приветствует «мистический пламень» в душе человека, который позволяет ему понять непостижимое. Минский обосновывает собственную философскую системупод названием «меонизм».

Из книги Н.Минского: «Каждый мэон таит в себе неразрешимое противоречие. Мэоны суть понятия о чем-то совмещающем абсолютное бытие с абсолютным небытием. Мир должен вечно стремится к мэонам, никогда их не достигая, так как явления только относительно существуют и относительно не существуют».

«Существуют мэоны пространства, мэоны цели и мэоны времени.Пространственные мэоны суть понятия о едином теле, которого абсолютно нет и которое, если бы существовало, повергло бы в небытие все существующее.

Атом и Вселенная одинаково равны абсолютному ничто. Существующий мир каждое мгновение возникает из ничего и возвращается в ничто. Постигая пространственные меоны, мы постоянно присутствуем при двойном таинстве мироздания и миропреставления».

Образцы поэзии Минского:

Сила

Она лежит, открыв свои сосцы,

Разбухшие и крепкие, откуда

И гибельный Нерон, и кроткий Будда

Прильнувши рядом, пьют как близнецы.

В руках - два опрокинутых сосуда,

И жизнь, и смерть текут во все концы.

Она дохнет - зажгутся звезд венцы,

Дохнет еще - слетят, как листьев груда.

Она глядит, не видя впереди.

Ей все равно, живит она иль губит.

Своих детей, пока их кормит, любит.

Не гонит прочь, отнявши от груди.

Добро и Зло, резвясь, их подбирают

И праздно во Вселенную играют.

Человечество

Его удел - всегда существовать,

Нить бытия из темной прясть кудели,

Гробам на смену ставить колыбели,

Рожать, растить, но лишь не создавать.

Его удел - в пути сопровождать

Избранников к их непонятной цели,

Томиться на пиру чужих веселий,

Глядеть, не видя, слыша, не внимать.

Но без него молчат обетованья.

Она - хранитель избранной четы,

Она свидетель тайного венчанья.

Не будь его - и в храме Пустоты

Любовь не повстречала б Красоты

И слово не прославило б Молчанья.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МОУ: Харанорская СОШ № 40

Истоки символизма

Выполнила: ученица 11Д класса

Кавер Евгения

Проверила: Паздникова О.П.

П. Шерловая-1 - 2004г.

Истоки с имволизма

В русской литературе 80-х и начала 90-х годов 19-го века тон задавала проза, а поэтов равных Пушкину, Лермонтову или Некрасову не было. Слова наиболее популярного поэта того времени С. Надсона: «Лишь бы хоть как-нибудь было излито, Чем многозвучное сердце полно» вызывали сочувствие многих, забывавших о том, что «как-нибудь» в литературе говорить нельзя. Между тем на Западе, прежде всего во Франции, с середины 19 века один за другим появлялись крупные поэты: Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме. У каждого из них были свои пристрастия: Бодлер учил видеть красоту в безобразном, Верлен завораживал читателей музыкальностью стиха и тончайшими оттенками поэтической живописи, Рембо поражал неистовой энергией, Малларме загадочностью содержания, и когда в 1886году поэт Жан Мореас опубликовал «Манифест символизма», новой школы во французской поэзии, он опирался на их опыт.

Кто же они

Стефан Малларме в 70-80 гг. стал одним из поэтов французского символизма. При демократической настроенности неудовлетворённости буржуазной действительностью, жажде идеала («Лазурь», «Окна», «Ветер с моря») и готовности импрессионистически оценить красочность мира. Малларме пришёл к трагической концепции разрыва поэзии и жизни («Лебедь»), к идее крайне замкнутой поэзии, лишь посредством символов передающей сверхчувственное.

Весеннее обновление.

Недужная весна печально и светло

Зимы прозрачное искусство разломала,

И в существе моём, где кровь владычит вяло,

Зевотой долгою бессилье залегло.

Окован Череп мой, и, как в могиле,

Парные сумерки давно седеют в нём,

И, грустен, я в полях брожу за смутным окном.

Там, где спесивые посевы в полной силе

И валит с ног меня деревьев аромат,

Измученный ничком мечте могилу рою.

И землю я грызу, где ландыши звенят,

Боясь, обрушенный, восстать опять тоскою…

И на плетне лазурь смеётся и рассвет

Пёстро расцветших птиц щебечет солнцу вслед.

Артюр Рембо - великий французский поэт. Эпоха, в которую он жил, вызвала у него в начале 1871 г. кризис: приступы отчаяния и показного цинизма сменялись мечтами о сверхъестественном могуществе поэта-ясновидца, способного указать человечеству путь к гармоническому миропорядку. Парижская Коммуна 1871 г. вернула Рембо веру в социальный прогресс. Он стремился принять личное участие в борьбе, создал шедевры революционной поэзии Франции. В поэзии Рембо развивались реалистическая образность, психологизм и сатира. Наступление реакции тяжело сказалось на душевном состоянии и дальнейшем творческом пути Рембо. Переход к символизму обозначился в «Пьяном корабле», в сонете «Гласные». В символический период Рембо создал т.н. «Последние стихотворения» и стихотворения в прозе. Впоследствии Рембо отошёл от литературы и после долгих скитаний был вынужден стать агентом торговой фирмы в Эфиопии. В XX в. вокруг наследия Рембо развернулась борьба между реализмом и модернизмом. Лучшие поэтические традиции Рембо были восприняты Аполлинером, П.Элюаром, поэтами Сопротивления.

Аполлинер Гийом. Его настоящее имя - Гийом Аполлинарий Костровицкий. Его лирике присущи мужественная искренность, трагическое ощущение жестокости жизни (цикл «Бестиарий, или Кортеж Орфея»), слитое с радостью её приятия, противостояние утратам и времени (ст. «Мост Мирабо»). В книге стихов «Алкоголь» - интонации народной песни, и эпический голос большого города, и призыв испить вселенную «глоткой Парижа» («Вандемьер»), и размышление поэта о тюремной неволе.

В творчестве Аполлинера столкнулись формалистическое экспериментаторство и новаторское развитие классической традиции.

Чем был символизм во Франции? Один-единственный ответ на этот вопрос дать нельзя. Символистами называли себя и те, кто стремился к туманным намекам на неясный им самим смысл и направлявшие мысль читателя по пути прихотливых ассоциаций и претендовавшие на то, чтобы определить словами ещё никем не познанную сущность Вселенной.

Эти известные французские поэты при демократической настроенности в своём творчестве выражали неудовлетворённость буржуазной действительностью, жажду идеала, готовность импрессионистически оценить красочность мира. Многие из них пришли к трагической концепции разрыва поэзии и действительности, к идее крайне замкнутой поэзии, лишь посредством символа передающей сверхчувственное.

В целом же символизм - значительное и многогранное явление поэтической культуры на рубеже 19-20 -го столетий, складывавшееся под влиянием ряда идей и теорий того времени, но в котором слова-символы рассматривались чаще, чем конкретные значения.

Символ - 1) у древних греков - условный вещественный опознавательный знак для членов определённой общественной группы, тайного общества и т.п.; 2) предмет, действие и т.п., служащие условным обозначением какого-либо образа, понятия, идеи; 3) художественный образ, воплощающий какую-либо идею.

Символисты, считая, что существующие философские системы не в состоянии объяснить природу человека или помочь гибнущей цивилизации, искали новых путей в литературе. Искусство начала 20-го столетия стремилось найти человеку новое место в мире - это задача, над которой трудились все значительные художники эпохи. Символизм искал путей из тупика на фоне кризиса традиционного гуманизма, ощущения нестабильности бытия, сознания бессилия, разочарованности и растерянности. Тяготея к «чистому искусству», новое течение заявляло о своём неприятии действительности и решительно отрицало натуралистическое отношение к жизни. Возникает вопрос, как же, в таком случае, современное искусство должно отражать жизнь? Символисты утверждали, что объективное отражение действительности невозможно: поэт способен передать лишь своё субъективное отношение жизни, делясь своими сугубо личными ощущениями с другими. Убеждённые во всесильности искусства и в его способности переделать несовершенный мир, символисты утверждали, что через субъективизм они неизбежно придут к высшему уровню объективной характеристики действительности. В лирике символистов преобладает экзистенциальная тема неизбежной смерти и размышления о тайне загробной жизни, их поэзия проникнута мистикой и верой в сверхъестественные силы, находящиеся, по их мнению, за пределами рационального мышления. Считая, что зеркальное отражение жизни чуждо их искусству, они уходили в мир средневековья, античности, черпали вдохновение в народных преданиях и легендах, наполняя свои работы элементами фольклора.

Русский символизм возник не изолированно от Запада, но позже на десятилетие. Движение символистов возникло как протест против оскудения русской поэзии, как стремление сказать в ней свежее слово, вернуть ей жизненную силу, т.к. русская поэзия переживала упадок, почти болезнь. В 80-90-е гг. русская поэзия утратила свою былую высоту, былую напряжённость и силу, она выцвела и поблёкла. Сама стихотворная техника лишилась истинно творческого начала и энергии. Великое новаторское слово Некрасова в ней стало только преданием. Большие таланты в поэзии будто вымерли навсегда. Лишь словно бы по инерции писали эпигоны гражданственной некрасовской школы, лишённые глубины и яркости. «Поэтов нет…/ Не стало светлых песен,/ Будивших мир, как предрассветный звон», - жаловался в 90-х гг. Н.Минский.

Первыми ласточками символистского движения в России были трактат Д.С.Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892 г.), его сборник стихотворений «Символы», а также книги Н.Минского «При свете совести» и А.Волынского «Русские критики».

Очень часто творчество Достоевского называют символичным, а его самого- предтечей символизма , так как особенность символа состоит именно в том, что ни в одной из ситуаций, в которых он используется, он не может быть истолкован однозначно . Даже у одного и того же автора в одном произведении символ может иметь неограниченное количество значений. Именно поэтому и интересно проследить то, как изменяются эти значения в соответствии с развитием сюжета и с изменением состояния героя. Примером произведения, от заглавия до эпилога построенного на символах, может служить «Преступление и наказание». Уже первое слово - «преступление» - символ. Каждый герой «переступает черту», черту, проведенную им самим или другими. Словосочетание «преступить» или «переступить черту» пронизывает весь роман, «переходя из уст в уста». «Во всем есть черта, за которую перейти опасно но, раз переступив, воротиться назад невозможно». Все герои и даже просто прохожие объединены уже тем, что все они «сумасшедшие», т.е. сошедшие с пути, лишенные разума. В Петербурге много народу, люди ходят, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших… Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Именно Петербург - фантастический город Александра Сергеевича Пушкина и Н. В. Гоголя с его вечной «духотой и нестерпимой вонью» превращается в Палестину, ожидающую прихода Мессии. Но это ещё внутренний мир Родиона Раскольникова. Имя и фамилия главного героя тоже не случайны. Достоевский подчеркивает то, что герою «не хватает воздуху». «Родион» означает «родной», но Раскольников - это раскол, раздвоение. И вот уже все повествование оказывается опутанным трепещущей сетью символов. Цвет у Ф. М. Достоевского символичен. Самый яркий цвет - желтый. Для М. А Булгакова это тревога, надрыв; для А.А.Блока - страх; для А.А.Ахматовой это враждебный, гибельный цвет; у Ф.М.Достоевского он желчен и злобен. «А желчи-то, желчи в них во всех сколько!» Этот «яд» оказывается разлитым везде, он в самой атмосфере, а «воздуху нет», только духота, «безобразная», «страшная». И в этой духоте Раскольников бьется «в лихорадке», у него «озноб» и «холод в спине» (самое страшное наказание ада - наказание холодом). Выбраться из кругов ада можно только по лестнице, поэтому Раскольников (кроме блуждания по улицам) чаще всего находится на пороге или движется по лестнице. Лестница в мифологии символизирует восхождение духа или его нисхождение в глубины зла. Для А.А.Ахматовой «восхождение» - счастье, а «нисхождение» - беда. Герои «мечутся» по этой лестнице жизни, то вниз, в бездну, то вверх, в неизвестность, к вере или идее. Есть в романе и герой, «выбравшийся из-под земли», но, выбравшись, Свидригайлов (как и все герои) попадает на улицу.

Ни у одного из героев нет настоящего дома, а только комнаты, в которых они живут и которые они снимают; комната Катерины Ивановны и вовсе проходная, а всем им «некуда пойти». Все скандалы, которые происходят, происходят на улице, где люди ходят «толпами» (библейский мотив). Евангельские мотивы тоже обретают новое звучание в этом дьявольском городе. «Тридцать сребренников», превращаются в тридцать копеек, которые Соня даёт Мармеладову на выпивку; под камнем, вместо могилы Лазаря оказываются спрятанными украденные после убийства вещи; Раскольников, как Лазарь, «воскресает» на четвёртый день. Символика цифр (четыре - крест, страдание; три - троица, абсолютное совершенство), основанная на мифологии, переходит в символику созвучных слов, где «семь» значит «смерть», «узость» порождает «ужас», а теснота переходит в тоску. Символ веры поистине безграничен, ведь «во что веришь, то и есть». Весь роман становится как бы символом веры, символом идеи, символом человека и, прежде всего, символом возрождения его души.

Основоположником русского символизма по праву считается В.Я.Брюсов. Будучи ещё восемнадцатилетним гимназистом, он в 1892 году прочёл статью о французских символистах и сразу почувствовал - здесь есть нечто очень интересное, что сможет привиться и на русской почве.

Он начал робко создавать новое литературное направление, переводя французов (больше всего Верлена) и слагая собственные стихи:

Тень несозданных созданий

Колыхается во сне

Словно лопасти латаний

На эмалевой стене

Фиолетовые руки

На эмалевой стене

Полусонно чертят звуки

В звонко-звучной тишине

Входит месяц обнажённый

При лазоревой луне

Звуки реют полусонно

Звуки ластятся ко мне.

«Творчество» 1895 г.

Стихотворение возмутило читателей кажущейся бессмысленностью. Философ и поэт В.Соловьёв написал даже пародию, где высмеивал «двойную луну». Между тем толковый комментарий может прояснить этот пейзаж: тени домашних пальм - латаний - отражаются в блестящих, как эмаль, кафелях печи; за большим фонарём напротив окна, напоминающим лазоревую луну, видно небо, где всходит уже настоящий месяц… Но такая расшифровка ещё очень мало говорит о смысле стихотворения. Подсказкой скорее служит его название - «Творчество». В полутёмной комнате всё преображается в ожидании вдохновения.

Творцу за окружающим его миром, видится иной, слышится звучание будущих стихов, смутно наплывают образы («несозданные создания»), делая мир странным, совсем непохожим на привычный.

Или другое стихотворение - «Ночью» (1895 г.).

Дремлет Москва, словно самка спящего страуса,

Грязные крылья по тёмной почве раскинуты,

Кругло - тяжелые веки безжизненно сдвинуты,

Тянется шея беззвучная, черная Яуза.

Чуешь себя в африканской пустыне на роздыхе

Чу! Что за шуси? Не летят ли арабские всадники?

Нет, качая грузными крыльями в воздухе,

То приближаются хищные птицы - стервятники.

Падали запах знаком крылатым разбойникам,

Встанешь, глядишь, а они все кружат над покойником,

В небе ж тропическом ярко сверкают созвездия.

символизм литературный искусство философия

Само сравнение Москвы с африканской птицей позволяло представить столицу такой же загадочной, как самая таинственная часть света. Но почему говорится не просто о страусе, а именно о самке? Скорее всего, для того, чтобы оба существительные были одного, женского рода. Кроме того, возникает и звуковое подобие: «Москва - самка» (и там и там два слога, и там и там сходно звучащие гласные). Во второй и начале третьей строк нагнетаются сочетания: гр - кр - рск - кр, напоминающие крик страуса. К тому же, как писал Брюсов, «уже одно ожидание рифмы к слову « страуса» навевает мистический трепет». А тут ещё удалось найти рифму необычную «страуса - Яуза». И необычный для поэзии того времени размер - с разным количеством ударных слогов в строках. И красоту безобразного (грязные крылья, стервятники, падаль). Все это было непривычным для русского читателя. Брюсов намеренно стремился оглушить читателя, заставить его удивляться и негодовать. Например, стихотворением из одной строки: «О, закрой свои бледные ноги» (1894год), или фразой из предисловия к первой книге стихов: «Не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству».

Три сборника «Русские символисты» (1894 - 1895гг), издателем и главным автором, которых был Брюсов, переведенные им «Романсы без слов» Верлена и собственная книга, гордо озаглавленная «Chefs"d oeuvre» («Шедевры»), всколыхнули русскую поэзию. В буре критических нападок понятие « символизм» утвердилось, сделалось расхожим, им стали широко пользоваться. Что же значил символизм для Брюсова и его единомышленник ов? Прежде всего - новые темы, новый язык. В 1893году он записывает в дневнике: «Что, если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу? У меня не хватило бы слов и выражений. То же, если я вздумаю на языке Пушкина выразить ощущения Findesiecle!»

В. Брюсов и его соратники так же непохожи друг на друга, как и французские символисты. Для самого Брюсова в 90-х годах символизм в первую очередь - « поэзия намеков». К. Бальмонт жаждал « изысканности русской медлительной речи», А. Л Миропольский описывал мир духов, доступный спиритам. И все они стремились продемонстрировать обостренную чувствительность, непонятные обычному человеку переживания, неожиданные видения.

Очень актуальной для поэзии символистов стала идея двоемирия, заимствованная ими у романтиков. Эту идею развивал в своей поэзии Владимир Соловьёв. Земная действительность - только искажённое подобие запредельного мира, и человек - «связующее звено между божественным и природным миром». В своей мистической религиозно-философской прозе и в стихах В.Соловьёв звал вырваться из-под власти вещественного и временного бытия к потустороннему - вечному и прекрасному миру. В стихотворении «Хоть мы навек…» проходит идея двоемирия, переданная намёками, иносказаниями. Жизнь человека мимолётна, она зависит от «воли высшей». Человек на земле должен совершить «круг, что боги очертили». В стихотворении «Бескрылый дух» лирическому герою во сне видится «прежний мир в немеркнущем сиянье». Пробуждение от сна - тяжкое. Душа живёт в ожидании ночи, ждёт «вновь отблеска нездешнего виденья, вновь отзвука гармонии святой». Мысль о том, что наш мир всего лишь отблеск отражена и в стихотворении «Милый друг…». Соловьёв оказал огромное влияние на русских символистов, а эта идея о двух мирах - «двоемирие» - была глубоко усвоена ими. Он сообщил символистам осуществление идеи связи человека с Богом, свою веру в воплощение Мудрости, Добра и Красоты, олицетворением которого он назвал «Вечную женственность», или мудрую Софию, призванную спасти мир. Соловьёв утверждал, что София - единственная носительница духовности в мире. Культ красоты, преклонение перед ней во многом определили проблематику поэзии символистов. Поставив своей целью достижение гармонии и идеальной жизни и связывая свой идеал с неземным образом Софии, поэты воплощали идею Соловьёва в различных формах. В своих философских и поэтических произведениях Соловьёв наметил основные черты символизма как литературно-философского направления. По мнению поэта для символизма характерны :

- поэтика намёка и иносказания;

- эстетизация смерти как бытийного начала;

- знаковое наполнение обыденных слов;

- апология мига, мимолётности, как отражение Вечности.

К этому следует добавить и указания на следующие качества:

- стремление создать картину идеального мира, существующего по законам вечной красоты;

Отношение к слову как к многосмысленному посланию, как к семантически труднопередаваемой вести, как к шифру некой духовной тайнописи;

- глубокий историзм, с позиций которого видятся и события современности;

- изысканная образность, музыкальность и лёгкость слога.

На первых порах, в девяностые годы, стихи символистов, с их непривычными для публики словосочетаниями и образами, часто подвергались насмешкам и даже глумлениям. К поэтам-символистам с самого зарождения нового течения прилагали название декадентов, подразумевая под этим термином упаднические настроения безнадёжности, чувство неприятия жизни, резко выраженный индивидуализм. В сознании большинства читателей той поры «символизм» и «декадентство» были почти синонимами, а в советскую эпоху термином «декадентство» стали пользоваться как родовым обозначением всех модернистских течений. Между тем в сознании новых поэтов «декадентство» и «символизм» соотносились не как однородные понятия, а почти как антонимы.

Кажущиеся бессмысленными стихотворения, странные выходки молодых поэтов вызывали негодование публики и газетчиков. Символистов, как вспоминал Владислав Ходасевич, рисовали « голыми лохмачами с лиловыми волосами и зеленым носом». Психиатры утверждали, что новая поэзия - симптом вырождения человечества, авторы, с нею связанные, не желают знать истинных проблем сегодняшней жизни, выдумывают свой, мало кому интересный, мир.

Прозвищем «декаденты» думали их уязвить, а они сделали его своим вторым именем. С точки зрения символистов этот «упадок» значительно ценнее нормальной посредственности. Они не только писали «декадентские» стихи, но и вели «декадентский» образ жизни.

Один из самых ярких поэтов русского символизма Андрей Белый в октябре 1903 г. заказал в типографии и разослал по знакомым визитные карточки:

|

ВИНДАЛАЙ ЛЕВУЛОВИЧ ЕДИНОРОГ БЕЛЛЕНДРИКОВЫ ПОЛЯ 24-Й ИЗЛОМ, 1Б 31 |

ПОЛЬ ЛЕДОУКОВИЧ МИУС КОЗНИ РОГОВАТАЯ УЛИЦА Д. ШАЖРАНОВА |

«Фамилия» Фафивва была для особой выразительности набрана церковно-славянским шрифтом с двумя - в то время уже не употреблявшимися буквами - фитой и ижицей. Этими карточками Белый хотел создать особую атмосферу, в которой игра (смешные вымышленные имена и адреса) и мифические персонажи (единорог, а на других карточках - кентавры, карлики) становились частью окружающего реального мира. Ведь отпечатанные в типографии визитные карточки приходили по настоящей почте или их приносил посыльный. Быть человеком круга Белого (и всех московских символистов) значило не отрицать возможности существования единорогов в московских закоулках. Всякого рода «странности» в среде русских символистов появились практически одновременно с рождением символизма. Ещё в 90-х гг. Брюсов поражал собеседников загадочными речами, намеренно ничего не разъясняя. А Бальмонт «дикими» выходками покорял женщин и доводил до исступления мужчин.

Воспитанный в такой атмосфере читатель уже не удивлялся тому, что Прекрасная Дама (из одноимённого цикла стихов Блока) - девушка, в которую влюблён поэт, и в то же время воплощение Вечной Женственности.

Жизнь порождало искусство, искусство переливалось в жизнь - строило её по своим законам. Игра перерастала в реальность, и всё оказывалось соответствием всего.

В сегодняшних встречах виделись бывшие когда-то. Сюжет «Повести XVII века» (с таким подзаголовком печатался роман Брюсова «Огненный ангел»,1907) воспроизводил известные многим события из жизни автора. А в стихотворении «Конь блед» на обычной улице с кэбами, автомобилями, вывесками вдруг возникал «всадник огнеликий», в руках у которого «длинный свисток» с надписью: «Смерть».

Эта причудливая действительность становилась повседневной атмосферой, ею жили и дышали. Таков был московский символизм, который в 90-е гг. не хотели пускать в серьёзные журналы, а книги можно было издавать только за свой счёт. В северной столице всё обстояло несколько иначе.

Ещё за два года до «Русских символистов молодой поэт Д.Мережовский издал книгу стихов и символы (Песни и поэмы)» и прочитал нашумевшую лекцию. «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе». И в стихах и в лекции автор, как и москвичи, стремился нарисовать человека findesiecle. Мережовский считал, что «современные люди стоят, беззащитные, лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны… Мы свободны и одиноки!» Девиз предшествующего поколения русских поэтов - строки Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» Мережковский же утверждал: « три главных элемента нового искусства - мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности». Но в стихах самого Мережковского, воспитанного той самой гражданской поэзией 80-х гг., принципы которой он отвергал ни одного из этих « элементов» практически не было.

И первое, и второе, и третье появилось в стихах других петербургских символистов - Зинаиды Гиппиус и Федора Сологуба. В одном из стихотворений Зинаида Гиппиус писала:

Смотрю на море жадными очами

К земле прикованный, на берегу…

Стою над пропастью над небесами -

И улететь к лазури не могу

Я к солнцу, к солнцу руки простираю

И вижу полог бледных облаков…

Мне кажется, что истину я знаю -

И только для неё не знаю слов

«Бессилие» 1893г

Начало стихотворения как будто перекликается с лермонтовским «Белеет парус одинокий…» и настроение кажется схожим с тем, что господствует во многих, обычных для русской лирики романтических стихах. Но у Гиппиус море и небо словно перепутаны («стою над небесами», лазурь в равной мере морская и небесная) - это уже не элементы реального пейзажа, а нечто призрачное, абстракное. В брюсовском стихотворении «Ночью» одинаково важны и Москва и её подобие - страус. Здесь же, у Гиппиус, море, берег, небо, облака, лазурь лишь повод для того, чтобы высказать главное:

«Мне кажется, что истину я знаю -

И только для неё не знаю слов»

А вот стихотворение Ф. Сологуба:

Я ухо приложил к земле,

Чтобы услышать конский топот, -

Но только ропот, только шепот

Ко мне доходит по земле

Нет громких стуков, нет покоя,

Но кто же шепчет, и о чем?

Кто под моим лежит плечом

И уху не дает покоя?

Ползет червяк? Растет трава?

Вода ликапает до глины?

Молчат Окрестные долины,

Земля суха, тиха трава.

Пророчит что-то тихий шепот?

Иль может быть, зовет меня,

К покою вечному клоня,

Печальный ропот, темный шепот?

«Я ухо приложил к земле»

Будто бы и пейзаж конкретен, и поведение человека вполне реально, но даже самый далекий от символизма читатель почувствует здесь и некий другой, гораздо более важный смысл. Кто-то увидит в этом стихотворении размышление о вечной и простой сути природы, а кто-то изображение души, ждущей предвестий и их же получающей или предчувствующей смерть… Возможны и другие толкования. Главное чтобы стихотворение имело не один лишь внешний смысл. И Мережковский, и Гиппиус, и Сологуб не только поэты, как московские символисты. В первые книги Гиппиус и Сологуба вошли стихи и рассказы, дополнявшие друг друга. В прозе символистов тоже было множество смыслов. Но они описывали события настолько реальные, характеры настолько узнаваемые, что читатель незнакомый с символистической литературой, мог воспринимать рассказы и романы Гиппиус и Сологуба как вполне традиционное повествование, правда, с некоторыми « странностями». Конечно, такое прочтение не исчерпывало всей глубины их произведений, но имело право на существование. В рассказе Гиппиус «Яблони цветут» (1896г.) герой размышляет про себя: «Я думаю, что я скоро умру. У меня нет, кажется никакой болезни, но я должен умереть, потому что живет тот, кто хочет, кто имеет волю жить, а у меня нет воли. В последние дни, когда я это осознал и увидел, что мне больше и ждать нечего, - я даже думал о самоубийстве. Но я не могу. Я боюсь». Именно такой тип людей Зинаида Гиппиус страстно отвергала на протяжении всей своей жизни. Индивидуальное, личное переживание по мысли Гиппиус (и Мережковского), только тогда ценно, когда оно дополнено не просто привычкой или самой острой плотской страстью, а чувством единения двоих в любви настоящей подлинной любви. Но и это не всё. За тайной любви человеку должна открыться тайной новой общности людей, объединенных какими-то общими устремлениями. Естественно, легче всего такая связь могла осуществляться в религии, где люди связаны общей верой (ведь и само слово «религия» в переводе с латинского означает «связь»). Поэтому петербургский символизм иногда называют «религиозным». Религиозность, однако понимается максимально широко - это не только православие, но и иные вероисповедания и религиозные искания от народных, сектантских, до рассудочных конструкций высокообразованных людей. И Ветхий и Новый Завет, считали Мережковский и Гиппиус, уже исчерпаны. Человечество должно перешагнуть в царство, предсказанное Апокалипсисом. И они старались показать современному православию новый путь Третьего Завета. Мережковский в своих романах стремился доказать, что вся история человечества основана на повторяющемся из века в век противоборстве Христа и Антихриста, лишь воплощающихся в исторические фигуры. Гиппиус определила с крайней отчетливостью то, о чем говорила всю жизнь:

Тройною бездонностью мир богат

Тройная бездонность дана поэтам.

Но разве поэты не говорят

Только об этом?

Только об этом?

Тройная правда и тройной порог

Поэты, этому верьте верному

Только об этом думает Бог:

О человеке.

И Смерти.

«Тройное» 1927г

Не говоря впрямую о религии, многие сходные вопросы пытался разрешить в своих романах и Ф.Сологуб. Таким образом, петербургский символизм не казался столь вызывающим, как московский. И символы были прозрачнее, и язык традиционнее, и «упадничество» не возводилось в доблесть. Поэтому и критика относилась к нему менее враждебно (хотя и тут без скандальных отзывов, но обошлось). Кроме того, в Петербурге существовал журнал «Северный вестник», охотно печатавший символистов. Один из его руководителей А.Л.Волынский, интересовавшийся исканиями новых поэтов, в своих статьях резко критиковал гражданскую поэзию, почитавшуюся русскими интеллигентами. Он попытался философски обосновать нищету материализма, в чем тоже оказался союзником символистов. На страницах «Северного вестника» стихи и проза Мережковского, Гиппиус, Сологуба соседствовали с именами Льва Толстого, Лескова, Чехова. Тем самым символизм делался уважаемым литературным явлением, а не забавой полоумных. Брюсов мог целый раздел книги озаглавить «Сонеты и терцины», Гиппиус написала цикл «Три формы сонета». Нередки были и эксперименты совсем экзотичные: рондо, триолет, секстина, спенесерова строфа, старо французская баллада и многое другое - классическая русская поэзия не знала ни этих форм, ни этих жанров.

Соллогуб создавал свой мир, где звезда Майр озаряла страну Ойле и реку Лигой, а сам поэт с гордостью говорил: «Я - бог таинственного мира». Бальмонт, завораживал читателей невероятной для того времени напевностью, вещал о таинствах любви и экзотических странах. Гиппиус страстно молила: « Я хочу то, чего нет на свете!»

Символисты сделали достоянием русского читателя творчество поляка Станислава Пшибышевского, норвежца Кнута Гамсуна, итальянца Габриеле д"Аннунцио, бельгийца Эмиля Верхарна, малоизвестных поэтов прошлого.

В те же первые годы XX столетия в литературу пришло новое поколение символистов - их называли «младшими», «соловьевцами», «теургами».

«Младшие» были даже более решительны в представлении Иванова, как и Белого, и в (меньшей степени) Блока, поэт- символист - связующее звено между двумя мирами: земным и небесным. Оттого и считались особенно ценными прозрения, откровения, позволявшие по слабым отражениям представить себе иные миры.

Вячеслав Иванов говорил: «истинному символизму свойственнее изображать земное, нежели небесное ему важна не сила звука, а мощь отзвука.

Приход «второй волны» символистов предвещал возникновение противоречий в символистском лагере. Именно поэты «второй волны», младосимволисты, разрабатывали теургические идеи. Трещина прошла прежде всего между поколениями символистов - старшими и младшими. Революция 1905 года, в ходе которой символисты заняли отнюдь неодинаковые идейные позиции, усугубила их противоречия. Опять-таки по разному они стремились к развитию учения и поэтической культуры русского идеалистического мыслителя Вл. Соловьева. Наряду с этим источником разумеется, обращались к другим: наследству русской классики, сочинениям Канта и Шопенгауэра, Ницше, поэтов-мистиков мировой литературы. Но именно идея Соловьева - достижение особой теократии (всеобщего равенства в результате духовного преображения мира), мотивы его творчества: самоотверженные поиски во имя суждения грядущему, искусство как сила, рождающая духовный подъем, художник, способный ответитьзовом страждущей и гармоничной «мировой души», «вечной женственности» - были положены в фундамент младосимволистской эстетики. Она, несмотря на заоблачные идеалы, гораздо тесней была связана с запросами эпохи, предлагала куда более действенную роль литературы, чем эстетика Мережковского. К 1910 году между символистами обозначился явный раскол. В марте этого года сначала в Москве, затем в Петербурге, в Обществе ревнителей художественного слова, Вячеслав Иванов прочитал свой доклад «Заветы символизма».

В поддержку Иванова выступил Блок, а позднее и Белый. В.Иванов выдвигал на первый план как главную задачу символистского движения его теургическое воздействие, «жизнеустройство», «преображение жизни». Брюсов же звал теургов быть творцами поэзии и не более того, он заявлял, что символизм «хотел быть и всегда был только искусством». Поэты - теорги, замечал он, клонят к тому, чтобы лишить поэзию ее свободы, ее «автономии». Брюсов все решительнее отмежёвывался от ивановской мистики, за что Андрей Белый обвинял его в измене символизму.

«Ключами тайн» Брюсов открывал новый журнал русских символистов «Весы», начавший выходить с января 1904 года. Создание своего журнала означало - на литературной арене действуют не одиночки, а целостная группа, готовая к боям и рассчитывающая на победы.

В первые два года своего существования «Весы» объединили всех,

Кто стремился противопоставить себя искусству, забывшему о всечеловеческом и вечном. «Младшие» все резче заявляли о несогласиях со «старшими».

Если в 1907 году большинство критиков говорили о том, что символизм занимает ведущее положение в русской литературе, то уже к весне 1910 года стало очевидно: он - в серьезном кризисе.

Но смерть символизма не означала, что писатели - символисты уже не играли никакой роли в литературе. В 10-х и начале 20-х гг. были созданы: третий том лирической трилогии Блока (смотрите статью «Александр Александрович Блок»); «Петербург» и «Первое свидание» Андрея Белого; едва ли не лучшие поэтические книги. Вячеслава Иванова, по-прежнему кристально чистые стихи Ф. Сологуба; «Неопалимая Купина» М. Волошина… И даже отошедшие от символизма поэты понимали, что символизм,

По точному выражению О. Мандельштама то «широкое лоно», которому обязана жизнью вся русская поэзия XX века.

Символизм проявился не только в литературе. Символизм можно наблюдать в русской живописи, хотя и не стал столь же авторитетным явлением, как во Франции и Германии. Впервые его черты проявились в 18г в творчестве М.Врубеля. Однако он оставался практически единственным художником этого направления до начала 20 века. Вторая волна символизма началась в живописи с В.Борисова-Мусатова, который не только утвердил новые принципы в изобразительном искусстве, но и оказал существенное влияние на современников, прежде всего входивших в объединение «Голубая роза», - П.Кузнецова, П.Уткина, братьев Николая и Василия Милиотин. Третья волна символизма связана с организацией в 20 годы группы «Маковец». Своебразие символизма в русской живописи связано и с тем, что здесь не было ни стройной теории, ни единого объединения художников. Их сближала свобода ассоциаций,предположений и догадок, интерпретации сходных явлений жизни, общий образный мир. Предложенные ими приемы - расплывчатые цветовые пятна, «межфигурное пространство», динамика цветовых переходов - будут позже востребованы беспредметным искусством, станут частью эстетики абстракционизма. Не менее показательно обращение символистов к театру. Считая драматургию идеальным средством для выражения мысли, они расматривали театр как сферу практического воплощения результатов своих поисков. Главными теоретиками драмы в России были А.Блок, В.Иванов и Андрей Белый. Они стремились противопоставить свои пьесы натурализму и реализму. В их трактовке театр обрел фантастическую многозначность сновидения. Однако главная роль в разрабатываемом ими типе драмы отводилась не актерам, а драматургу, поэтому их пьесы скорее предназначались не для постановок, а для чтения. Аналогичные тенденции мы встречаем и в Европейском театре. В драматургии М.Метерлинка вместо людей на сцене действуют бесплотные тени, знаки, блики, звуки. Действие развивается одновременно в двух планах. Например, пьесу «Слепые» можно рассматривать и как конкретный эпизод, где заблудившиеся слепые пытаются найти выход из леса, и как поиски пути человечества к неизвестной цели.

Символизм обогатил русскую поэтическую культуру множеством открытий. Символисты придали поэтическому слову неведомую прежде подвижность и многозначность, научили русскую поэзию открывать в слове дополнительные оттенки и грани смысла. Плодотворными оказались их поиски в сфере поэтической фонетики: мастерами выразительного ассонанса и эффективной аллитерации были К. Бальмонт, В.Брюсов, И. Анненский, А. Блок, А. Белый. Расширились ритмические возможности русского стиха, разнообразнее стала строфика. Однако главная заслуга этого литературного течения связана не с формальными нововведениями. Символизм пытался создать новую философию культуры, стремился, пройдя мучительный период переоценки ценностей, выработать новое универсальное мировоззрение. Преодолев крайности индивидуализма и субъективизма, символисты на заре 20 века по-новому поставили вопрос об общественной роли художника, начали поиск таких форм искусства, постижение которых могло бы вновь объединить людей. Идея «соборного искусства» со стороны выглядела утопичной, но символисты и не рассчитывали на ее быструю практическую реализацию. Важнее было вновь обрести позитивную перспективу, возродить веру в высокое предназначение искусства. При внешних проявлениях элитарности и формализма символизм сумел на практике наполнить работу с художественной формой содержательностью и, главное, сделать искусство более личностным. Вот почему наследие символизма осталось для современной русской культуры подлинной художественной сокровищницей.

Л итература

1. Русская литература. Энциклопедия для детей.- М.: 2001г.

2. Культурология. История мировой культуры.- М.: 2001г.

3. Русская литература 20 века., II ч., под ред. В.В.Агеносова. - М.: 2000г.

4. История искусств. Под ред. А.Воротникова. - Минск: 1998г.

5. Сонет серебряного века. Сост. О.Федотова - М.: 1990г.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

История появления и развития русского символизма как нового литературного направления. Три течения символизма в начале 1900-х годов: декаданс, "младшие" и "старшие" символисты. Создание жанра религиозной поэмы, символически трактованной легенды.

презентация , добавлен 07.10.2015

Представление феномена жизнетворчества в литературе символизма на рубеже XIX–XX веков. Воссоздание целостной картины мироощущения и теоретических взглядов символистов. Философия творчества поэтов-символистов: Дм. Мережковского, В. Иванова, А. Блока.

дипломная работа , добавлен 11.01.2012

Символисты и их катастрофическое видение современной культуры. Всемирная культурная восприимчивость символистов. Символисты и их религиозно-мистическое понимание символа. Связь символизма с западноевропейской литературой. Метафоричность в поэзии.

контрольная работа , добавлен 29.09.2011

Валерий Яковлевич Брюсов - выдающийся российский поэт, драматург, историк, переводчик, литературовед и историк, - краткий очерк его жизни, личностного и творческого становления, значение в культуре России. Творчество Брюсова в контексте символизма.

реферат , добавлен 02.04.2009

Сущность модернизма, его основные литературные направления. Развитие символизма, представители юного поколения символистов. Возникновение акмеизма в начале XX века. Русские футуристы: В. Хлебников, Б. Пастернак. Значение метафоры в творчестве имажинистов.

презентация , добавлен 25.10.2012

История жизни Шарля Бодлера - поэта и критика, классика французской и мировой литературы. Перевод на русский язык "Цветов зла", трактата "Искусственный рай", "Поэмы гашиша". Литературная деятельность Валерия Брюсова - зачинателя русского символизма.

курсовая работа , добавлен 31.08.2014

Детство Валерия Брюсова, роль отца и особенности воспитания будущего литератора. Первые пробы сил в написании стихотворений и рассказов, влияние французских символистов. Увлечения студенческих лет. Роль Брюсова в русском символизме и модернизме в целом.

презентация , добавлен 14.10.2011

Исследование раннего творчества Бориса Пастернака и музыкальной эстетики символизма. Характеристика концепции синтеза искусств Скрябина и ее влияния на творческое самоопределение поэта. Анализ образов музыкальных инструментов в лирике Б. Пастернака.

дипломная работа , добавлен 24.04.2011

Специфика зарубежного и русского символизма. Отличие символа от художественного образа. Русские символисты-литераторы. Проблема теургического творчества. Поэзия "Серебряного века". Символистские тенденции в литературном творчестве Блока и Верлена.

курсовая работа , добавлен 30.10.2015

Система эстетики символистов и их философские устремления. Символизм как живая общекультурная среда. "Символистский" фон творчества Анны Ахматовой, перекличка ее поэзии с поэзией Александра Блока. Стихотворения Анны Ахматовой, посвященные Блоку.

Электронный учебник М.В. Осмоловского, И.Ю. Осмоловской

www . literatura - totl . narod . ru

ДОСТУП К ДРУГИМ ТЕОРЕТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ

Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных.

Ф.М. Достоевский

Истоки русского символизма

Как художественная система символизм сложился во Франции в 1870-е гг. в творчестве поэтов Поля Верлена, Артюра Рембо, Стефана Малларме, которые были последователями Шарля Бодлера, учившего видеть прекрасное в безобразном и утверждавшего, что каждый человек и каждый земной предмет существует одновременно в реальном мире и «ином бытии». Постичь это «иное бытие», проникнуть в тайную суть вещей и была призвана новая поэзия. Философские и эстетические установки русский символизм позаимствовал у французского, преломив, однако, западные идеи через учение В.С. Соловьева. Литературным предшественником русской символистской поэзии явился Ф.И. Тютчев – первый в России поэт-философ, попытавшийся выразить в своем творчестве интуитивное, подсознательное мироощущение.

Возникновение русского символизма

История русского литературного символизма началась с почти одновременного возникновения в Москве и Петербурге литературных кружков, объединивших поэтов-декадентов, или старших символистов . (Слово «декадентство», происходящее от французского decadence – упадок, обозначает не только направление в искусстве, но и определенное мировоззрение, в основе которого – тезис о непознаваемости мира, неверие в прогресс и в силу человеческого разума, мысль об относительности всех нравственных понятий). В 1892 году молодые поэты В.Я. Брюсов (в Москве) и Д.С. Мережковский (в Петербурге) заявили о создании нового литературного направления. Брюсов, увлекавшийся поэзией французских символистов и философией А. Шопенгауэра, издал три сборника стихов «Русские символисты» и, объявив себя вождем нового направления, Мережковский в 1892 году выступил с лекцией «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», где указал, что отечественная литература, многие десятилетия находившаяся под влиянием идей Чернышевского, Добролюбова и Писарева, зашла в тупик, так как чересчур увлеклась социальными идеями. Главными принципами новой литературы, по мнению Мережковского, должны стать

1) мистицизм;

2) символизм

3) расширение художественной впечатлительности.

Одновременно он издает поэтический сборник «Символы», с которого, собственно, и началась история русского символизма.

К группе старших символистов относились В.Я. Брюсов; К.Д. Бальмонт, Ю.К.Балтрушайтис, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, Н.М.Минский, Ф.К. Сологуб. В 1899 году московские и петербургские символисты объединились и основали свое издательство «Скорпион» , которое занялось публикацией альманаха «Северные цветы» и журнала «Весы» , которые пропагандировали искусство модернизма.

В начале 1900-х гг. символизм

переживает новый этап развития, связанный

с творчеством младосимволистов

– В.И. Иванова, А. Белого, А.А. Блока,

Эллиса (Л. Кобылинского). Младосимволисты

стремились преодолеть крайний

индивидуализм, абстрактное эстетство,

свойственное творчеству старших

символистов, поэтому в произведениях

«младших» присутствует интерес к

проблемам современности, в особенности

– вопрос о судьбе России. Связано это

было в первую очередь с концепцией

исторического развития В.С. Соловьева,

который утверждал, что историческая

миссия России заключается в построении

общества, базирующегося не на экономических

или политических началах, а на началах

духовных. Такой общественный идеал

получил название «вселенской теократии».

Соловьев утверждал также, что вселенную

и человечество оберегает София

– Премудрость Божия.

Она – душа вселенной, она – Вечная

Женственность, воплощение силы и красоты.

Понимание Софии основывается, согласно

учению Соловьева, на мистическом

миросозерцании, которое свойственно

именно русскому народу, ибо истина о

Премудрости открылась русичам еще в

одиннадцатом веке в образе Софии в

Новгородском соборе. С этими пророчествами

Соловьева связаны основные мотивы

поэзии

А. Блока и А. Белого.

Противопоставление земного и небесного,

символические образы туманов, вьюг,

купины, символика цвета – все это

позаимствовано из философских поэм Вл.

Соловьева (в частности, «Три свидания»

и «Три разговора»). Эсхатологические

направления, предчувствие конца истории,

поклонение Вечной Женственности, борьба

Востока и Запада – таковы основные темы

поэзии младосимволистов.

К началу 1910-х гг. символизм переживает кризис и как целостное направление уже не существует. Это было связано, во-первых, с тем, что наиболее талантливые поэты нашли свой творческий путь и не нуждались в «привязке» к определенному направлению; во-вторых, символисты так и не выработали единого взгляда на сущность и цели искусства. Блок в 1910 году выступил с докладом «О современном состоянии русского символизма». Попытка В. Иванова обосновать символизм как целостное направление (в докладе «Заветы символизма») оказалась безуспешной.

На снимке: Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924)

==========================================================================

Художественные принципы символизма

Сущность символизма – установление точных соответствий между видимыми и невидимым мирами .

Эллис

Все в мире полно скрытого значенья.

Мы на Земле – как бы в чужой стране

К.Д. Бальмонт

Центральным понятием эстетической системы символизма является символ (от греческого Symbolon – условный знак) – образ, вмещающий в себя бесконечное множество смыслов. Восприятие символа базируется на ассоциативности человеческого мышления. Символ позволяет постичь то, что нельзя выразить словами, что находится за пределами чувств. Андрей Белый вывел трехчленную формулу символа:

Символ = a * b * c

а – символ как образ видимости (форма);

b – символ как аллегория (содержания);

с – символ как образ вечности и знак «иного мира» (формосодержание).

Искусство символизма призвано интуитивно постигать мир, поэтому произведения символистов не поддаются рациональному анализу.

Стихи символистов отличаются музыкальностью , так как они считали музыку праосновой жизни и искусства. Музыкальность стихов достигается благодаря частому использованию ассонансов, аллитераций, повторов.

Как и в романтизме, в символизме господствует идея двоемирия : миру земному, реальному противопоставляется мир запредельный «реальнейший», вечный. Согласно учению В.С. Соловьева, земной мир является лишь тенью, отблеском высшего, невидимого мира. Как и романтикам, символистам свойственна тоска по идеалу и неприятие несовершенного мира:

Создал я в тайных мечтах

Мир идеальной природы.

Что перед ним этот прах:

Степи, и скалы, и воды!

Поэзия символистов подчеркнуто сосредоточена на внутреннем мире лирического героя, на его многогранных переживаниях связанных с трагическим состоянием мира, с таинственной связью человека и вечности, с пророческими предощущениями вселенского обновления. Поэт-символист понимается как связующее звено между земным и небесным, поэтому его прозрения и откровения понимаются по выражению Валерия Брюсова, как «мистические ключи тайн», позволяющие читателю представить себе иные миры.

Слово в произведениях символизма многозначно , что отражено в формуле N +1 , то есть ко множеству значений, которыми обладает слово, всегда можно добавить еще одно значение. Многозначность слова определяется не только тем и смыслами, которые вкладывает в него автор, но и контекстом произведения, контекстом творчества писателя, соотнесенностью слова-символа и мифа (например, сирена автомобиля в стихотворении Блока напоминает сирен, едва не погубивших гомеровского Одиссея).

ЛИРИКА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЛОКА

Когда я уйду на покой от времен,

Уйду от хулы и похвал,

Ты вспомни ту нежность, тот ласковый сон,

Которым я цвел и дышал.

А.А.Блок

(эти строки высечены на могиле поэта)

Символистом можно только родиться… Быть художником – значит выдерживать из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него… и мирам этим нет числа…

А.А.Блок

Первый

стихотворный цикл А.А. Блока «Ante

Lucem»

был написан им в

возрасте 18 – 20 лет и включал в себя 76

стихотворений. Большинство из них поэт

посвятил Ксении Михайловне Садовской

– женщине, которая была старше поэта

на 19 лет, но страстно им любимой.

Первый

стихотворный цикл А.А. Блока «Ante

Lucem»

был написан им в

возрасте 18 – 20 лет и включал в себя 76

стихотворений. Большинство из них поэт

посвятил Ксении Михайловне Садовской

– женщине, которая была старше поэта

на 19 лет, но страстно им любимой.

К 1906 году в среде молодых символистов стихи Блока имели шумный успех. В это время Блок заканчивает филологический факультет Петербургского университета, он уже 3 года женат на Любови Дмитриевне Менделеевой (1881-1939), которой и посвятил свой поэтический сборник «Стихи о Прекрасной Даме» . Стихи 1901-1902 годов, составившие ядро первой книги лирики Блока, написаны в пору самой горячей и нежной влюблённости поэта ("...когда я носил в себе великое пламя любви " , – написал Блок в дневнике 1919 года). Эта книга – исток всего творчества Блока. На таком понимании значения своей первой книги настаивал Блок всегда, до конца жизни. В этом сборнике Блок ничего не придумывал, он лишь преобразил реальные события в миф о поэте-рыцаре и его светоносной подруге.

"Стихи о Прекрасной Даме " – ранняя утренняя заря, – писал Блок в марте 1908 года, – те сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь. Одиночество, мгла, тишина – закрытая книга бытия, которая пленяет недоступностью...Там всё будущее – за семью печатями. В утренней мгле сквозит уже чародейный, Единый Лик, который посещал в видениях над полями и городами, который посетил меня на исходе жизни..."

В конце жизни Блок предполагал использовать свои письма к Менделеевой как комментарий к этому сборнику. М.А. Бекетова сообщает, что в последние годы своей жизни Блок собирался издать книгу "Стихов о Прекрасной Даме" по образцу дантовской «Vita Nuova». Каждому стихотворению должны были предшествовать комментарии в таком роде: "Сегодня я встретил свою донну и написал такое-то стихотворение ". Следы такого замысла мы находим в наброске предисловия к предполагавшемуся новому изданию первой книги в 1918 году. Поэт пишет, что, перерабатывая снова и снова свои юношеские стихи, он заблудился в лесу собственного прошлого, и вот ему пришло в голову воспользоваться приёмом Данте, использованном в книге "Новая жизнь". Набросок заканчивается торжественными словами: "Спрашивая помощи и тихих советов у Той, о Которой написана книга, я хочу, чтобы мне удалось дописать её таким простыми словами, которые помогли бы понять её единственно нужное содержание другим ". И в том же августе 1918 года в " Дневнике " Блок начинает свои "дантовские" комментарии.Они состоят из биографических заметок (с весны 1897 года до зимы 1901 года) и примечаний к 39 стихотворениям 1901 года. Замысел подробного мистического истолкования оказался слишком сложным, и автор больше к нему не возвращался. Всё же в этой весьма запутанной эзотерике есть драгоценные признания и мистические взлёты, позволяющие нам проникнуть в тайну жизнь поэта.

Важным фактором для понимания первого поэтического сборника Блока является философия Владимира Соловьева, который, чувствуя катастрофическую неустойчивость жизни, говорил о грядущем перевороте и о явлении Вечной Женственности , которая спасет мир. Именно поэтому этот сборник наполнен предчувствиями скорого явления Вечной Женственности (у Блока она превращается в Прекрасную Даму). Мир Прекрасной Дамы (Вечной Жены), несущей в наш тёмный мир свет, противопоставлен миру реальному, в котором вынужден жить лирический герой. Такое противопоставление и определяет характерную для поэзии Блока борьбу божественного и демонического, света и тьмы. Вечную Женственность, по мнению Блока, нельзя понять с помощью разума, она постигается лишь интуитивно, её можно только предчувствовать. На это способен лишь поэт, и поэзия – это отражение мистического слияния души поэта с Мировой Душой (Софией).

Одной из основных тем первого сборника становится тема любви, однако не простой, а любви, которая принимает форму высокого служения, молитвы, возносимой не земной женщине, а Владычице Вселенной.

События и общественной жизни России в 1905-1907 гг., и личной жизни поэта приносят разочарование, и этим отчасти объясняется настроение поэтических сборников 1906-1907гг. Сборник «Нечаянная радость» , название которого повторяет название известной православной иконы, стал своеобразным переходом от «Прекрасной Дамы» к «Снежной маске». Поэт прощается с мечтами юности и с Прекрасной Дамой, которая «в поля отошла без возврата».

В последующих сборниках («Снежная маска» 1907г. и «Фаина» 1908г.) борьба двух начал в человеческой душе продолжается, но побеждает начало демоническое. В это время Блок влюбляется в актрису театра Мейерхольда и Комиссаржевской Наталью Волохову, и именно к ней обращены эти сборники. “Посвящаю эти стихи Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города”, – писал поэт.

В этих стихотворениях заново, лихорадочно познается любовь. Примечательно, что Волоховой посвящены несколько циклов, стихотворения одного из них (“Снежной маски”) написаны всего за две недели. Все эти дни Блок проводит в кружке молодёжи, который собрался вокруг актёров театра Комиссаржевской. Белый заметил, что в эти годы у Блока даже почерк изменился, появилось в нем “более хвостиков, закруглений”.

В центре сборников – либо образ демонической героини-соблазнительницы, либо образ девы, подобной Снежной Королеве, которая своей холодностью опустошает душу. В этот период Блок – законченный пессимист, поэтому лирический герой сборников одинок, его душа опустошена, жизнь кажется бесцельной, а все мечты о будущем терпят крах. В статье «Крушение гуманизма» Блок напишет: «Оптимизм – мировоззрение неглубокое… Только трагическое мироощущение помогает познать мир во всей его сложности и противоречивости».

Создание цикла “Кармен” относится к моменту увлечения Блоком оперной актрисой - Любовью Александровной Дельмас. Увидев ее впервые в оперном театре в роли Кармен, он стал посещать все спектакли с участием актрисы. Он писал тогда: “Как редко дается большая страсть! - но когда приходит она - ничего после неё не остается, кроме всеобщей песни ”. Кармен – это образ роковой, страстной и свободолюбивой женщины, готовой пожертвовать всем ради сохранения своей внутренней независимости, – такой образ создал когда-то Проспер Мериме. Однако как же ее видел и понимал Блок? Поэт создал, основываясь на образе подлинной Кармен, свою собственную героиню. Любовь Александровна Дельмас мало повлияла на формирование образа, она скорее была толчком, послужившим к созданию цикла. На протяжении всего цикла Кармен выступает символом бушующей стихии. И так же, как Кармен - символ стихии, так и любовь Блока - стихия. Он писал: “…есть страсть - освободительная буря, когда видишь весь мир с высокой горы”. А любовь в понимании Блока – стихия творческая, которая “таит в себе семена культуры”, та стихия, которая делает поэта таким же, как и Кармен. Эта любовь порождает “творческие сны”, но она кратковременна и разрушительна, как стихия. Для нее шар земной “лишь красный облако дыма, где что-то жжёт, поёт, тревожит и горит”.

Особое место в творчестве Блока занимает тема Родины . Образ России сливается в лирике поэта с образом жены: «Русь моя, жена моя! До боли нам ясен долгий путь…». Одним из первых непосредственных обращений А.Блока к теме России как к самостоятельной стало его стихотворение 1906 года "Русь". Страна предстает в этом стихотворении как заповедная, сказочная. Россия в этом произведении предстаёт как спящее заколдованное царство, и лирический герой проникается её тайной:

Русь опоясана реками

И дебрями окружена

С болотами и журавлями

И смутным взором колдуна...

Итогом размышлений Блока о судьбах своей страны стал цикл стихов "Родина" (1907–1916). К различным аспектам сложной и драматической темы обращается поэт в этом цикле. Здесь и размышления о Руси как о заповедной стране, чья хозяйка – сказочная княжна, которую отличает традиционный облик русской красавицы – статной, с косой. Символом этой страны становится тихий дом в густой траве, покинутый героем ради тревог и битв. В этот цикл входит и стихотворение "На железной дороге", в чем-то перекликающееся с некрасовским "Что ты жадно глядишь на дорогу...", где судьба России осмысливается через женскую судьбу, горькую и трагическую, что тоже традиционно для русской поэзии.

Одно из наиболее известных стихотворений цикла - "Россия" ("Опять, как в годы золотые..."). В последних произведения цикла "Родина" появляется новая нота, связанная с тем, что в судьбе страны наступил поворот, началась война 1914 года, все яснее звучат в стихах поэта мотивы будущей трагической судьбы России. Это ощущается в стихотворениях "Петроградское небо мутилось дождем..", "Я не предал белое знамя...", "Коршун" и других. Однако тема трагического предвидения звучит в стихотворениях из цикла Родина, написанных задолго до войны 1914 года, в стихотворениях, объединенных темой, обозначенной в названии – "На поле Куликовом". Написаны эти стихотворения в 1908 году и посвящены одному из самых значительных событий русской истории. В 1912 году Блок писал: "Куликовская битва принадлежит к символическим событиям русской истории. Таким событием суждено возвращение. Разгадка их еще впереди". Значение Куликовской битвы было не столько военным, политическим, сколько духовным. И не случайно обращается к этому событию поэт в предвидении трагических лет России.

С циклом «Родина» мотивно и тематически связаны поэмы «Двенадцать» (1918) и «Возмездие» (1919).

Русский символистский роман

Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – Поэт.

Ф.К. Сологуб

Среди

русских символистов большую известность

как романист приобрел Фёдор

Кузьмич Сологуб

(Тетерников)

. В 1895 году

он опубликовал роман «Тяжелые

сны»

, сюжетная схема

которого на первый взгляд повторяет

фабулу романа Достоевского «Преступление

и наказание»: провинциальный учитель

Логин решает бороться с мировым злом

и, видя средоточие последнего в директоре

гимназии, убивает его. Однако если герой

Достоевского приходит к покаянию через

нравственные искания, то герой Сологуба,

напротив, приходит к отрицанию каких

бы то ни было нравственных критериев.

В подсознание Логина позволяют заглянуть

его сны, в которых герою кажется, что он

идет по мосту через реку и проваливается.

Пространство романа замкнуто, создается

впечатление, что кроме города, где живет

Логин, в мире больше ничего нет. Таким

образом, герой романа живет в страшном

замкнутом саморазрушающемся мире, в

котором нет и не может быть места добру

и справедливости, а его преступление,

в конечном счете, оказалось бессмысленным,

ибо изначальная цель героя недостижима.

Среди

русских символистов большую известность

как романист приобрел Фёдор

Кузьмич Сологуб

(Тетерников)

. В 1895 году

он опубликовал роман «Тяжелые

сны»

, сюжетная схема

которого на первый взгляд повторяет

фабулу романа Достоевского «Преступление

и наказание»: провинциальный учитель

Логин решает бороться с мировым злом

и, видя средоточие последнего в директоре

гимназии, убивает его. Однако если герой

Достоевского приходит к покаянию через

нравственные искания, то герой Сологуба,

напротив, приходит к отрицанию каких

бы то ни было нравственных критериев.

В подсознание Логина позволяют заглянуть

его сны, в которых герою кажется, что он

идет по мосту через реку и проваливается.

Пространство романа замкнуто, создается

впечатление, что кроме города, где живет

Логин, в мире больше ничего нет. Таким

образом, герой романа живет в страшном

замкнутом саморазрушающемся мире, в

котором нет и не может быть места добру

и справедливости, а его преступление,

в конечном счете, оказалось бессмысленным,

ибо изначальная цель героя недостижима.

Особое явление в творчестве Сологуба представляет собой роман «Мелкий бес» (1902). Центральная фигура романа – провинциальный учитель Передонов, сочетающий в себе черты чеховского Беликова и щедринского Иудушки. Сюжет романа основан на стремлении героя получить должность инспектора училища и жениться. Однако Передонов труслив и подозрителен, и весь ход романа определяется постепенным разложением его личности. В каждом жителе городка он видит нечто гнусное, зловредное, низменное: «Все доходящее до его сознания претворялось в мерзость и грязь». Передонов оказался во власти злых иллюзий: не только люди, но и предметы в больном сознании героя становятся его врагами. Карточным королям, дамам и валетам он выкалывает глаза, чтобы не следили за ним. В ученике Саше Пыльникове Передонову мерещится девочка. Свою сожительницу он подозревает в корысти и коварных замыслах. Передонову кажется, что его преследует Недотыкомка, пугающая его своей серостью и бесформенностью, и в конце концов она становится символом серости окружающего мира. Весь мир оказывается материализованным бредом, и все завершается тем, что Передонов убивает Володина. Впрочем, у Сологуба убийство представлено как принесение жертвы: Передонов убивает Володина садовым ножом. Опираясь на традиции Гоголя, Сологуб изображает мир «мертвых душ», чье бытие иллюзорно. Все жители городка – маски, марионетки, не осознающие смысла своей жизни.

Как

романист получил европейскую известность

и Дмитрий

Сергеевич Мережковский

,

символистская лирика которого не имела

большого художественного значения, но

романы явились воплощением его философских

взглядов. По Мережковскому, в мировой

жизни борются две правды – небесная и

земная, дух и плоть, Христос и Антихрист.

Первая правда воплощается в стремлении

человека к самоотречению и слиянию с

Богом. Вторая – в стремлении к

самоутверждению и обожествлению

собственного «Я». Трагизм истории – в

разъединении двух правд, цель – в их

слиянии. Историко-философской концепции

Мережковского определяется структура

трилогии «Христос и

Антихрист»

, в которой он

рассматривает поворотные моменты

развития человеческой истории, когда

столкновение двух правд проявляется с

наибольшей силой:

Как

романист получил европейскую известность

и Дмитрий

Сергеевич Мережковский

,

символистская лирика которого не имела

большого художественного значения, но

романы явились воплощением его философских

взглядов. По Мережковскому, в мировой

жизни борются две правды – небесная и

земная, дух и плоть, Христос и Антихрист.

Первая правда воплощается в стремлении

человека к самоотречению и слиянию с

Богом. Вторая – в стремлении к

самоутверждению и обожествлению

собственного «Я». Трагизм истории – в

разъединении двух правд, цель – в их

слиянии. Историко-философской концепции

Мережковского определяется структура

трилогии «Христос и

Антихрист»

, в которой он

рассматривает поворотные моменты

развития человеческой истории, когда

столкновение двух правд проявляется с

наибольшей силой:

поздняя античность (роман «Смерть богов»);

эпоха Ренессанса (роман «Воскресшие боги»);

петровская эпоха (роман «Антихрист»).

В первом романе император Юлиан стремится остановить ход истории, спасти от гибели античных богов, культуру совершенства человеческого духа. Но Эллада гибнет, олимпийские боги умерли, разрушены их храмы, торжествует дух «черни» и пошлости. В финале романа вещая Арсикая пророчествует о возрождении духа Эллады, и с этого возрождения начинается второй роман. Воскресает дух античности, воскресают боги Эллады, а человеком, синтезирующим в себе обе жизненные правды, становится Леонардо да Винчи. В третьем романе Пётр I и сын его Алексей представлены как носители двух исторических начал – индивидуалистического и народного. Столкновение Петра и Алексея – столкновение Плоти и Духа. Пётр сильнее – он побеждает, Алексей предчувствует грядущее слияние двух правд в царстве «третьего завета», когда будет снят трагизм раздвоения.

О дним

из лучших модернистских романов в

европейской литературе считается

«Петербург»

(1916) Андрея

Белого (Бориса Николаевича Бугаева)

.

Развивая в нем тему города, намеченную

еще в сборнике «Пепел», Белый создает

мир полный фантастических кошмаров,

извращенно-прямых перспектив, обездушенных

людей-призраков. В беседе с Ириной

Одоевцевой Белый подчеркивал: «Нигде

в мире я не был так несчастен, как в

Петербурге. Я всегда тянулся к Петербургу

и отталкивался от него… Мой Петербург

– призрак, вампир, материализовавшийся

из желтых, гнилых, лихорадочных туманов,

приведенных мною в систему квадратов,

параллелепипедов, кубов и трапеций. Я

населил свой Петербург автоматами,

живыми мертвецами. Я сам тогда казался

себе живым мертвецом».

дним

из лучших модернистских романов в

европейской литературе считается

«Петербург»

(1916) Андрея

Белого (Бориса Николаевича Бугаева)

.

Развивая в нем тему города, намеченную

еще в сборнике «Пепел», Белый создает

мир полный фантастических кошмаров,

извращенно-прямых перспектив, обездушенных

людей-призраков. В беседе с Ириной

Одоевцевой Белый подчеркивал: «Нигде

в мире я не был так несчастен, как в

Петербурге. Я всегда тянулся к Петербургу

и отталкивался от него… Мой Петербург

– призрак, вампир, материализовавшийся

из желтых, гнилых, лихорадочных туманов,