Сложные синтаксические конструкции – сложные предложения, состоящие из трех и более предикативных единиц, связанных между собой разнотипными связями (сочинение, подчинение, бессоюзие): Ехал к ней (экстрасенсу) сутки поездом с радостью и надеждой, а потратила она на меня 20-25 минут и за это время три раза спросила, все ли вопросы я задал (Комсомольская правда, 22.10.2009). В данном предложении наблюдаем два типа связи: сочинение и подчинение. Тряхнула вот стариной: у меня первое образование актерское, но не знаю, в какую часть картины этот эпизод попал после монтажа (Комсомольская правда, 22.10.2009) – все три типа связи: бессоюзная, сочинительная, подчинительная.

Знаки препинания ставятся в соответствии со структурно-семантическим принципом.

Упражнения

1. Расставьте и объясните недостающие знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. Вставьте пропущенные буквы. Назовите типы связи в предложениях.

I. 1. Так и чу...ств...валось Оленину особ...но в этот вечер что тут в станиц... его дом его семья все его счастие и что (н...) когда (н...) где он (н...) жил и жить (н...) будет так счастливо как в этой ст...ниц... (Л. Н. Толстой). 2. И вот прямо скажу понять (н...) могу до сих пор каким это образом тогда Оля такая (н...) доверчивая с первого почти слова начала его /Версилова/ слушать? (Ф. М. Достоевский). 3. Я проснулся около половины один...адцатого и долго (н...) верил глазам своим на диване на котором я вчера заснул сидела моя мать а рядом с нею (н...) счастная соседка мать сам...убийцы (Ф. М. Достоевский). 4. Я пон...л хороший снимок получа...тся когда хоч...шь н... просто зап...ч...тлеть вот эту березу речку лесную опушку а дума...шь как (бы) сохр...нить зап...х р...систого утра или снежный ар...мат январ...ского дня пение зябл...ка в светлой берез...вой рощ... (В. М. Песков). 5. Какая бы струна (н...) прозвучала все равно знаю она ра...р...стется в тихую и правдивую мелодию в наш...й переписк... (П. Шмидт). 6. С первой минуты во...стания с той самой минуты когда командир брон...носца в ужас... и отчаяни... бросился на колени перед командой когда разд...лись первые в...нтовочные залпы и трупы некоторых офицеров пол...тели за борт когда матрос Матюшенко в треском отодрал дверь адм...ральской к...юты той самой к...юты мимо которой до сих пор страшно было даже проходить с той самой минуты Р...дион Жуков жил думал действ...вал так (же) как и б...льшинство остальных матросов в легком туман... в в...сторге в жару до тех пор пока (н...) пр...шлось сдат...ся румынам и высадит...ся в Констанце (В. П. Катаев). 7. (В) течени... ее /революции/ вам будет казат...ся как нам на войне что жизнь пр...кратилась все личное кончилось что (н...) чего на свете больше (н...) происходит а только уб...вают и ум...рают а если мы доживем до записок и м...муаров об этом времени и прочтем эти воспоминания мы убедимся что за эти пять или десять лет пережили больше чем иные за целое столетие (Б. Л. Пастернак). 8. Когда общ...ство перестанет ж...леть слабых и угн...те...ых тогда ему же самому станет плохо оно оч...рстве...т и засохн...т стан...т развратно и бе...плодно (Ф. М. Достоевский). 9. Во время кадрил... (н...) чего значительного (не) было сказа...о ш...л пр...рывистый разг...вор то о Корсунских муже и жене которых он /Вронский/ очень забавно описывал как милых сорок...летних детей то о будущ...м обществе...ом театре и только один раз разг...вор затронул ее /Кити/ за живое когда он спросил о Левине тут ли он и пр...бавил что он очень понравился ему (Л. Н. Толстой).

II. 1. Но (н...) мало и лишних центов сорвал он /рикша/ с англичан осадив себя на всем бегу у под...езда какого (нибудь) отеля или конторы и бросив оглобли он так жалос...но м...рщился так поспешно выкидывал вперед дли...ые тонкие руки сл...жив ковшиком мокрые обез...ян...и ладони что нельзя было (н...) пр...бавить (И. А. Бунин). 2. Хотя п...ртизаны (н...) соглашались уходить из Лис...его отока пока их (н...) нагон...т бегущие за ними следом на телегах партизан...кие семьи последние были уже в (не) многих переходах от лагеря и в лесу шли пр...готовления к скорому снятию стоянки и перенесению ее дальше на восток (Б. Л. Пастернак). 3. В то время как ден...щик Николаевых снимал с него /Ромашова/ грязные г...лоши и очищал ему кухо...ой тряпкой сапоги а он прот...рал платком зап...тевшие в тепле очки поднося их (в) плотнгую к близ...руким глазам из гостиной послышался звонкий голос Александры Петровны (А. И. Куприн). 4. Иногда одну из г...лош засасывало так сильно что из нее выскакивала нога и тогда Ромашову пр...ходилось б...л…нсируя на одной ноге другой ногой (в) потьмах (на) угад от...скивать и...чезнувшую к...лошу (А. И. Куприн). 5. И вдруг ее /старухи/ к...ричневое лицо собралось в чудовищную отвр...тительную грим...асу плача губы ра...тянулись и опустились по углам вниз все личные мускулы напр...глись и задр...жали брови поднялись (к) верху наморщив лоб глубокими складками а из глаз необычайно часто посыпались крупные как горош...ны слезы (А. И. Куприн). 6. По временам срывалась с вершины тон...нькая веточка и чрезвычайно ясно слышалось как она падая с ле...ким треском зад...вала за другие ветви (А.И. Куприн). 7. Мной овладело тихое оч...рование этого торжестве...ого холодного безмолвия и мне казалось что я чувствую как время медле...о и бе...шумно проходит мимо меня (А. И. Куприн). 8. К скольким тысячам вопросов служит ключ...м это знание что в творчеств... работает только своя мысль и она одна опр...деляет основную силу творчества (М. М. Пришвин). 9. Дети чу...ствуют как музыка пр...роды ст...новит...ся тише н...жнее и б...гаче но они (н...) находят слов что (бы) выр...зить свои вп...ч...тления и переж...вания (В. А. Сухомлинский).

2. Расставьте знаки препинания в предложениях с разными видами связи, составьте схемы.

I. 1. Она выр...сла с...ротой жила одна а тут этой ветр...ой ночью она услышала как тяж...ло дыш...т спасе...ый ею человек и пон...ла что он ей теперь (н...) чужой (К. Г. Паустовский). 2. Эта молодая женщина с которой он /Гуров/ (н...) когда (н...) увид...тся (н...) была с ним счасчл...ва он был пр...ветлив с ней и сердеч...н но все же в обращени... с ней скв...зила тенью ле...кая насме...ка (А. П. Чехов). 3. (Н...) в бокс (н...) в кла...ическую борьбу Женьку (н...) взяли хиловат все (таки) да и груп...ы полностью ук...мпл..ктова...ы (Россия. 1992. № 8). 4. Зима у нас дли...ая зат...жная лето гораздо короче зимы и осень проходит мгнове...о и оставля...т вп...ч...тление промелькнувш...й за окном золотой птиц... (К. Г. Паустовский). 5. Воздух ш...вельнулся и послышался пр...рывистый ра...кат как если бы передвигали (н...) что громоз...кое однако гораздо ближе чем они пр...дставляли себе час назад (Л. М. Леонов). 6. И если случит...ся самое страшное и последнее друг мой станет р...внодушным к тому чем я г...рю то я воз...му палку свою дорожную и выйду из дома и св...тыня моя остан...тся все равно (н...) тронутой (М. М. Пришвин). 7. Встречные солдаты к...зыряли офицерам г...мназисты кланялись Никитину и видимо всем гуляющ...м сп...шивш...м в сад на музыку было очень приятно глядеть на к...в...лькаду (А. П. Чехов). 8. О том как кончатся совреме...ые государства и мир и чем вновь обновится соц...альный мир он ужасно долго отмалчивался но (на) конец я (таки) вымуч...л из него однажды несколько слов (Ф. М. Достоевский). 9. И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ноч... через кусты да водомоины а мужич...к Осфрон его пожалуй к себе на двор н... пустит да еще чего доброго шею ему намнет не беспокой (де) чес...ных людей (И. С. Тургенев). 10. Он /Степан Аркадьич/ проч...л рук...водящ...ю статью в которой об...яснялось что в наше время соверше...о напрасно поднимается вопль о том будто (бы) р...дикализм угрожает погл...тить все конс...рвативные элементы и будто (бы) правительство обяза...о принять меры для под...вления революц...о...ой гидры что напротив «по нашему мнению опасноть лежит н... в мнимой революц...о...ой гидре а в упорстве традицио...ости тормозящ...й прогре...» (Л. Н. Толстой).

II. 1. А большой окрытый на л...гуну б...лкон сиял св...чами в стекля...ых к...лпаках осыпа...ых (н...) сметной м...шкарой бл...стел скатертью дли...ого стола уставле...ого посудой бутылками и вазами со льдом и белел смок...нгами сидевших которые (н...) молчно хотя и сдержа...о б...рмотали себе в горло меж тем как бос...ногие полные слуги похожие на нянек шуршали голыми подошвами пр...служивая им а гр...мадная китайская ц...новка ребром пр...веш...ная над ними к потолку все махались и махались пр...водимая в движени... малайцами сидевш...ми за стеной (н...) доходящей до потолка и все веяла веяла ветром на обеда...щих на их холодные мокрые лбы (И. А. Бунин). 2. - Наверное я еще должен бл...гословить вас и спасибо вам говорить за свою (не) волю за то что вы освободили меня от семьи от сына от дома от дела ото всего что мне дорого и чем я жив (Б. Л. Пастернак). 3. Я думал что мне вовсе (не) удаст...ся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бе...сильной тоске ворочат...ся с боку на бок (по) этому я решил лучше (н...) снимать платья чтобы потом хоть (н...) много утомить себя одн...образной хо...ьбой по комнате. Но со мной случилась очень стра...ная вещ... мне показалось что только на минутку закрыл глаза когда же я раскрыл их то скво...ь щели ставень уже тянулись дли...ные яркие лучи со...нца в которых кружились бе...числе...ные золотые пыл...нки (А. И. Куприн). 4. Василий Андреич может быть выт...рговал бы и еще так как лес находился в его округ... и между ним и деревен...кими уез...ными купцами уже давно был установлен порядок по которому один купец (не) повышал цены в округ... другого но Василий Андреич узнал что губерн...кие лес...торговцы хотели ехать торговать Грячкинскую рощу и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком (Л. Н. Толстой). 5. Говорили что в Швейцарии у него /Николая Николаевича/ осталась новая молодая пас...ия (недо) конче...ые дела (недо) писа...ая книга и что он только окунется в бурный отечестве...ый вод...ворт а потом если вынырн...т (не) вредимым снова махнет в свои Альпы только его и видели (Б. Л. Пастернак).

К сложным синтаксическим конструкциям относятся сложные предложения с разнотипной синтаксической связью: с сочинением и подчинением; с сочинением и бессоюзной связью; с подчинением и бессоюзной связью; с сочинением, подчинением и бессоюзной связью.

В таких многочленных сложных предложениях знаки препинания ставятся на общих основаниях, т. е, учитывается вид союзов, смысловые взаимоотношения частей предложения, порядок их расположения: На самых молодых березках зеленеют и ярко сияют ароматной смолой почки, но лес еще не одет, и на этот еще голый лес в нынешнем году прилетела кукушка: кукушка на голый лес - считается нехорошо (Пришв.); В такси по дороге из аэропорта Крымов чувствовал недомогание, испарина выступила на висках, было душно, жесткий воротничок прилипал к потной шее, и он несколько раз опускал стекло с ожиданием облегчения, откидывался на заднем сиденье - тогда летний сквозняк, пропитанный теплыми выхлопными газами, обдувал его влажное лицо (Бонд.).

Сложные синтаксические конструкции могут распадаться на крупные логические блоки, которые сами по себе являются сложными предложениями. На стыке этих блоков ставятся знаки препинания, указывающие на взаимоотношения блоков, а внутри них знаки ставятся на своем собственном основании. Например: Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы, что дикая вырубка мне стала как сад: каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал, и они все стали моими, и это все равно что я их посадил, это мой собственный сад (Пришв.) - на стыке блоков - двоеточие; Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву, чтобы достать из-под нее червяка; в это время мы подошли, и он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листвы старой осины (Пришв.) - на стыке блоков - точка с запятой. Запятая и тире в подобных конструкциях оказываются внутренними знаками.

В сложных синтаксических конструкциях употребление знаков препинания регулируется степенью их значимости, мерой их разделяющей «силы». Например, если на стыке двучленных предложений достаточно запятой, то в сложных синтаксических конструкциях при наличии внутренних знаков используется точка с запятой: Утка гуляет ночью, а перед зарей, до мороза, спешит к гнезду; если нужно уйти, то прикрывает, чем-нибудь яйца (Пришв.); Санная езда кончилась; как выехали на тракт, так и потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням; от копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошмотья талого грязного снега (В. Ш.). Точка с запятой ставится и тогда, когда во внутренних частях конструкции, между частями сложного предложения, имеются тире: Кое-где на темной воде отражались звезды; они дрожали и расплывались - и только по этому можно было догадаться, что река текла быстро (Ч.); Направо и налево поля молодой ржи и гречихи, с прыгающими грачами; взглянешь вперед - видишь пыль и затылки, оглянешься назад - видишь ту же пыль и лица... Впереди всех шагают четыре человека с шашками - это авангард (Ч.).

Упражнение 68. Объясните употребление знаков препинания.

1. Ему казалось, что, если все, что он видит и слышит, разложить.в каком-нибудь порядке, разобрать и внимательно обдумать, -найдется доброе объяснение и оправдание всему недоброму, должно родиться в душе некое емкое слово, которое сразу и объяснит ему людей и соединит его с ними (М. Г.). 2. На небе сияют разноцветные плакаты торговых фирм, высоко в воздухе снуют ярко освещенные летучие корабли, над домами, сотрясая их, проносятся с грохотом и ревом поезда, по улицам сплошными реками, звеня, рыча и блестя огромными фонарями, несутся трамваи и автомобили; вертящиеся вывески кинематографов слепят глаза, и магазинные витрины льют огненные потоки (Купр.). 3. Мной опять овладевает дремота, и опять я в тихом мутно-зеленом лесу, и опять где-то далеко старается над деревом неугомонный дятел (Купр.). 4. И сразу все, что было за душой, вылил, как из ведра: что у него целый верх дома свободный, а племянник Данилыч внизу; что есть корова; что рыбы он добывает довольно; что в Костроме зимой зарабатывает не меньше, чем летом на рыбе и на пахоте (Пришв.). 5. Вспомнил Зою с подругой - девочками в Москве в голодное время. Вышли они из дому, видят - у ног большой сверток, посмотрели - сало! Сообразили - сало было опущено на веревочке из форточки, и веревка оборвалась. Они взяли сало и решили: если бедные люди - отдать, а если богатые и дурные, то съесть (Пришв.). 6. Над лесом багровое садилось солнце; по небу стлались червонные полосы; скала Инза-лаза вздымалась над окутанной тенями падью, как пурпурный шатер; пахло черемухой и древним чадом пропекаемого на углях мяса (Ф.). 7. Туман заметно густел, но крыши домов были еще видны, и горы, казавшиеся отсюда угрюмей и выше, неясно проступали вдали (Ф.). 8. Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом, - и перестал плакать; нужно было жить и исполнять свои обязанности (Ф.). 9. Потом стрельба перемежилась, и мир открылся Аксинье в его сокровенном звучании: трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко, невнятно и грустно считала кому-то непрожитые годы кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «Чьи вы, чьи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колеи, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы (Ш.). 10. Я помню нашей наковальни в лесной тиши сиротский звон, такой усталый и печальный по вечерам, как будто он вещал вокруг о жизни трудной, о скудном выручкою дне в той небогатой, малолюдной, негромкой нашей стороне. Где меж болот, кустов и леса терялись бойкие пути; где мог бы все свое железо мужик под мышкой унести; где был заказчик - гость случайный, что к кузнецу раз в десять лет ходил, как к доктору, от крайней нужды, когда уж мочи нет (Тв.). 11. Единственно, что меня утешает, - это Гомер, который был великим изобретателем, изображение у него несет службу повествования. Он даже эмпиричен, как и подобает подлинному мовисту: что увидел, то и нарисовал, не стараясь вылизать свою картину (Кат.).

12. Дни мои все более переливаются в память. И жизнь превращается в нечто странное, двойное: есть одна, всамделишняя, и другая, призрачная, изделие памяти, и они существуют рядом (Триф.). 13. Шум, смех, звон посуды -никто не заметил ухода Павла Евграфовича, вечное с утра до ночи чаепитие продолжалось (Триф.). 14. ...Первая военная осень, туман, Петербург, после уроков идем всем классом в госпиталь на 22-й линии, нам четырнадцать лет - ей исполнилось, а мне еще нет, скоро исполнится, но недостаточно скоро, я мучаюсь, мне кажется, что все мои беды происходят от этого «почти», она со мною небрежна, плохо слушает, убегает из класса, когда я прихожу к Володе, и все от проклятой нехватки месяцев: она не может быть внимательна к тринадцатилетнему мальчику в то время, когда к ней пристают пятнадцатилетние (Триф.).

Упражнение 69. Объясните употребление тире. В каких предложениях был бы возможен иной знак препинания? Объясните изменение смысловых взаимоотношений частей предложения при употреблении других знаков.

1. Это были настоящие умные - таких в его классе не было ни одного (Пришв.). 2. Разве нет забытых стран на свете, разве плана его не одобрил сам учитель географии, и если была его одна ошибка в выборе товарищей, то ведь от этого не исчезают забытые страны, - их можно открывать иначе (Пришв.). 3. Не было видно окон четвертого этажа, моргнуло - и вдруг показалось. Еще раз моргнуло - и за решеткой явилось бледное пятно. И когда был еще один скачок рассвета - бледное пятно оказалось лицом человека (Пришв.). 4. Из своей шкуры не выскочишь - не змея (Расп.). 5. Так оно и было - не осень и не зима (Расп.). 6. Он просил на праздники оставить дома - не оставили (Расп.). 7. Хотели снова назначить его председателем - нельзя (Расп.). 8. Ростовцев немного нервничал - сейчас сюда должны явиться к нему Залесский и Лукьянчик (Ард.). 9. Ростовцев посмотрел на часы - десять пятьдесят утра... (Ард.).

Упражнение 70. Объедините данные предложения в сложные бессоюзные, а также в сложные синтаксические конструкции. Расставьте знаки препинания. Укажите предложениям которых возможно употребление разных знаков (при различном осмыслении).

1. А потом все менялось не по дням, а по часам. Зеленел выгон, зеленели ветлы перед избами, зеленела береза... Шли дожди, протекали жаркие июньские дни, зацветали цветы, наступили веселые сенокосы... (Бун.). 2. ...Профессор вышел в сени, развернул там свой главный сюрприз и решил, лихо заиграв, войти в переднюю избу, к людям. Там в это время громко, но отнюдь не стройно запели (Сол.). 3. Поездки в деревню каждый раз волновали Алексея Петровича. Он любил свои родные места до мелочей, до запаха крапивы после дождя (Сол.). 4. С утра, хотя и чувствуется в воздухе что-то праздничное, еще пусты улицы села.. Праздник начинается в домах, за столами (Сол.). 5. Эти сады славились каналами. В них веками отражались заросли цветущей сирени. Мраморные статуи смотрели в зеленоватую воду холодных прудов, где плавали форели (Пауст.). 6. Зимой в Вильно гремели балы. Паркеты дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры, звенели шпоры. Ветер от шелковых шлейфов холодил ноги старикам, глядевшим на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки (Пауст.). 7. Накрапывал дождь. Сырая земля пахла дрожжами. Очевидно, в палой листве уже началось брожение (Пауст.). 8. Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала (В. Ш.). 9. День стоял солнечный, ясный. В лесу тишина и нездешний покой (В. Ш.). 10. Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком. Снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу... (В. Ш.). 11. Егор вышел из машины. Вокруг был сплошной березовый лес. И такой это был чистый белый мир на черной еще земле, такое свечение!.. (В. Ш.).

Упражнение 71. Расставьте знаки препинания. Объясните их употребление в сложных предложениях. Определите возможные варианты в осмыслении сложных предложений.

1. День ли удался такой в природе яркий или у людей был какой-то праздник или этот праздничный город как вечнозеленое растение был сам по себе предназначен для вечного праздника? (Пришв.). 2. Так если кто счастлив из разу в раз перевешивает крючок все выше и выше да так вот и едет в Москву и за ним все едут кто поскорей кто потише (Пришв.). 3. Но из-за того что правота Рагозина не сошлась с его правотой вытекало одиночество (Фед.). 4. Я не видела его с тех пор как встретилась с ним в комендатуре (Б. П.). 5. У меня была хорошая память и от сиротства доставшееся чувство юмора с возрастом переродившееся что ли не знаю как и сказать в иронию к сожалению порой злую (Лет.). 6. Пусть ноет раненая нога зато ходьба его успокоит (Лет.). 7. И я знающий уж вроде бы пишущую братию не вдруг догадался отчего интерес твой возрастал не к девушке, а ко мне и по мере того как распогоживалось небо и все чаще и чаще гудели аэропланы над головой делался ко мне внимательней (Лет.). 8. Люся вздрогнула и замерла она узнала его это был ее собственный крик. Медленно-медленно как под грузом повернула она голову влево черемуховый куст был там же на прежнем месте посреди поля. Кто-то когда-то пожалел его объехал плугом и он воспользовавшись этим разросся в гнездо поднялся отвоевал себе у пашни землю и стал давать урожаи. Повинуясь первому невольному чувству Люся не удивилась она уже поняла что не сама выбирала куда ей идти что ее направляет какая-то посторонняя живущая в этих местах и исповедующая ее сегодня сила (Расп.). 9. «Печальный детектив» не продолжение этих произведений а развитие того устойчивого настроения которое когда-то и сделало Виктора Астафьева писателем казалось бы вопреки складывающейся судьбе. Может быть кому-то и покажется что роман «Печальный детектив» слишком жесток а автор равнодушен к чужому горю и чужим бедам с калейдоскопической быстротой рушатся семьи бросают детей совершаются всякие в том числе и тяжкие преступления а автор вроде бы остается спокоен. Неужели тем же автором писались лирически-проникновенные «Последний поклон» или «Пастух и пастушка»? Но вспомним уже и тогда он говорил самую страшную правду просто и обыденно (Ланщ.). 10. Человек незаурядный он плавал на морских судах много видел интересно рассказывал о разных странах (газ.).

- В сложных синтаксических конструкциях знаки препинания ставятся на общем основании, т. е. в соответствии с правилами расстановки знаков в сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложениях (см. соответствующие разделы учебника).

- Однако сложное построение подобных конструкций определяет некоторые особенности в употреблении отдельных знаков.

- Отсутствие или наличие запятой на стыке двух подчинительных союзов (см. правило, изложенное в § 224);

- Отсутствие или наличие запятой на стыке сочинительного и подчинительного союзов.

Например: Утром я не слышал радио, но, когда пришел в типографию, сразу же узнал новости (С. Бар.). Ср.: Утром я не слышал радио, но сразу же узнал новости. Но: Ходил он долго, выбирая из рухляди чурки и щепки, а когда вернулся, то сел рядом со Степашкой (Гайд.) (невозможно сказать: Ходил он долго, выбирая из рухляди чурки и щепки, а то сел рядом со Степашкой).

- Сочетание знаков. При встрече запятой и тире сначала ставится запятая. Например: Он сказал это с грубоватой иронией, к которой Лопатин начинал привыкать,- она означала, что Пантелеев ни на грош не верит в тот порядок, о котором ему доложил генерал (Сим.).

Упражнение 731. Прочтите внимательно текст и объясните употребление знаков препинания.

Во всей ее жизни ей самой действительно интересными казались сейчас только последние три дня, когда она, получив винтовку и сапоги, стала возить по Арабатской Стрелке то одних, то других военных людей и все, что они грузили на ее машину,- то бревна, то термоса, то, как сегодня, ящики с минами. Особенно интересно было ей сегодня, когда она, прицепив к своей полуторке, везла минометы с большими, похожими на столы железными кругами. Когда, оставив первый миномет там, где ей велели это сделать,- около бойцов, рывших окопы на берегу Сиваша, она благополучно вернулась, ее удивило, как горячо и долго тряс ей руку отправляющий ее старший лейтенант. А потом, когда она повезла второй миномет, слева и справа от машины стали взлетать черные столбы и один осколок даже звякнул по капоту машины. Но она не испугалась и привезла второй миномет туда же, куда первый, а испугалась только на обратном пути, когда над кабиной"пронесся оглушительный свистящий звук - раз, другой, третий, четвертый! Она пригнулась за рулем и погнала машину, не разбирая дороги, боясь этих свистящих звуков, пролетавших прямо над ней, и не подозревая, что именно эти звуки и были ее спасением, что это наша морская батарея бьет по немецким минометчикам, заставляя их замолчать и тем спасая ее, Пашу Горобец, с ее полуторкой.

К. Симонов.

Упражнение 732. Перепишите, расставив знаки препинания.

1. Спали мы крепко бесчувственно но не очень долго должно быть часа два потому что когда я проснувшись посмотрел на ходики они показывали десять часов вечера. Я проснулся от внутреннего толчка и таким внутренним толчком была мысль об отце. Разбудив друзей я сказал что надо идти домой потому что время еще не позднее вьюга затихла и оставшиеся три километра мы пройдем без труда что мы просрочили много времени что давно нужно спасать отца а то он замерзнет до смерти (Сол.). 2. Пока Лопатин был в плавании положение на юге ухудшилось и хотя в утреннем сообщении Информбюро стояла та же самая фраза что он читал двадцать дней назад - «наши войска вели бои с противником на всем фронте»,- сидевшие в Симферополе газетчики рассказали что за это время немцы переправились через Днепр у Каховки и выйдя к Мариуполю отрезали Крым (Сим.). 3. Но сам он (Сербиченко) был когда-то разведчиком и прекрасно знал что такого рода напутствия к добру не приведут они расхолаживают даже самых верных своему долгу людей (Казак.).

Упражнение 733. Перепишите, расставив знаки препинания и объясните их.

Артиллерист отходя от обиды и заикаясь все меньше и меньше доложил что уже четверо суток с тех пор как их поставили здесь он ни от кого не получал ни одного приказания что несмотря на его просьбу дать им хоть какое-нибудь прикрытие командир полка прикрытия так и не дал сказал: «Успеется!», а вчера вечером когда стемнело впереди раздалась беспорядочная орудийная пулеметная автоматная стрельба сначала в одном месте потом в другом и продолжалась около двух часов (Сим.).

Повторительные упражнения

Упражнение 734. Выпишите из текста сложные предложения и дайте их анализ. Объясните употребление знаков препинания.

Утром Сережа проснулся и не сразу понял, где он. Почему вместо двух окон три, и не с той стороны, и не те занавески. Потом разобрался, что это тети Пашина комната. Она очень красивая: подоконники заставлены цветами, а за зеркало заткнуто павлинье перо. Тетя Паша и Лукьяныч уже встали и ушли, постель их была постлана, подушки уложены горкой. Раннее солнце играло в кустах за открытыми окнами. Сережа вылез из кроватки, снял длинную рубашку, надел трусики и вышел в столовую. Дверь в его комнату была закрыта. Он подергал ручку: дверь не отворялась. А ему туда нужно было непременно: ведь там находились все его игрушки. В том числе новая лопата - ему вдруг очень захотелось покопать.

В. Панова.

Упражнение 735. Замените придаточные обстоятельственные предложения деепричастными оборотами; в случае невозможности замены укажите причину.

1. Я каждый раз, когда хочу сундук мои отпереть, впадаю в жар и трепет (П.). 2. Иван Кузьмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе (П.). 3. Коли я хочу подстрелить волка в лесу, я должен знать все его лазы... (Т.). 4. Вчера вечером, пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки (Т.). 5. Сам он не увеличил отцовского состояния, ибо был, как говорится, жуир, эпикуреец на русский лад и никакой в торговых делах сообразительности не имел (Т.). 6. Она пришла в ужас, когда узнала, что письмо унес отец (Дост.). 7. Настоящий джентльмен, если бы проиграл и все свое состояние, не должен волноваться (Дост.). 8. Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны прекратить эту травлю (Купр.). 9. Ярак считал себя знатоком белых людей и, кроме того, многоязычным, так как разговаривал не только по-чукотски, но и по-американски, и по- русски (Сем.). 10. Если бы я увидел хоть единственный огонек где-нибудь вдалеке, я бы, конечно, немедленно остановился (Павл.).

Упражнение 736. Начертите схемы следующих предложений.

- Мне надо знать все это, чтобы поверить тебе и чтобы удивление перед тобою не мешало мне понять тебя! (М. Г.). 2. Там было море и там была степь, которых Петя еще никогда не видел наяву (Кат.).

- Полковой комиссар снова непонятно поморщился, приказал по телефону, чтобы подготовили машину, и еще на полчаса задержал Лопатина, прочтя ему целую лекцию о том, как важно умело принять пополнение (Сим.). 4. Левашов, прикрыв ухо, чтобы не мешали взрывы, стал говорить кому-то, что сейчас приедет (Сим.).

- Она выработала себе схему практики а теории лишь постольку интересовали ее поскольку могли сгладить пред братом ее сухое скептическое отношение к жизни и людям (М. Г.). 2. На воде гладкой как зеркало изредка ходили круги да вздрагивали речные лилии потревоженные веселою рыбой (Ч.). 3. Он был так начинен рассказами о прошлом и планами на будущее так переполнен новыми впечатлениями что кажется готов был лопнуть под их напором (Купр.).

- Ошеломленный нелюбезным приемом я совсем потерялся и очутился в том глупом положении когда не знаешь что делать обратить ли грубость в шутку или самому рассердиться или, наконец, не сказав ни слова повернуться и уйти (Купр.). 5. Между тем если бы вы на самом деле стрелялись то тут было бы нечто героическое сильное (Купр.). 6. Если вы согласны то я сейчас же соединюсь с нашими дорогими сотрудниками (Купр.). 7. В грохоте и суматохе [он] боя толком не понимал откуда и кто стреляет по нас (С. Бар.).

Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и закачаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей голос пропоет тебе, как дрожащий колокольчик, песенку о нераспустив- шейся любви (Пауст.).

Упражнение 739. Выпишите из текста все сложные предложения и начертите их схемы.

Птицы улетают

Белая изгородь была вся в иголках мороза, красные и золотые кусты. Тишина такая, что ни один листок не тронется с дерева. Но птичка пролетела, и довольно взмаха крыла, чтобы листик сорвался и, кружась, полетел вниз.

Какое счастье было ощущать золотой лист орешника, опушенный белым кружевом мороза! И вот эта холодная бегущая вода в реке и этот огонь от солнца: вот уже расплавились иголки мороза на крыше, и крупными редкими каплями стала падать вода из желобов. Но и этот огонь, и эта вода, и тишина эта, и буря, и все, что есть в природе и чего мы даже не знаем,- все входило и соединялось в мою любовь, обнимающую собой весь мир.

Вчера вечером луна была высоко, я вышел из дому и услышал тот же звук в небе: «Ау!». Я услышал его на северо-востоке и скоро понял движение его на юго-запад. И вспомнил по прошлому: это цапля улетела от нас в теплые края. А грачи еще здесь.

М. Пришвин.

Упражнение 740. Приводимый ниже текст используйте для академического набора.

На реке Лефе

После недолгого, но целительного отдыха мы сели в лодку - длинный плоскодонный челнок, настолько легкий, что один человек может без труда вытащить его на берег,- и поплыли дальше. Кое-где розовел туман, и теневые склоны гор покрылись мягкими светлофиолетовыми тонами. Около железнодорожного моста, куда мы прибыли вовремя, горы кончились.

Я вышел из лодки и поднялся на сопку, расположенную вблизи нас, чтобы в последний раз отсюда, сверху, осмотреться во все стороны. Красивая панорама развернулась перед моими глазами: сзади, на востоке, толпились горы; на юге были пологие холмы, поросшие лиственным редколесьем; на севере, насколько хватал глаз, расстилалось низменное пространство, бесконечное, однообразное, покрытое травой. Сколько я ни напрягал зрение, сколько ни всматривался в даль, я не мог увидеть конца этой низины. Она уходила куда-то и скрывалась где-то за горизонтом. Порой по ней пробегал ветер, и трава колыхалась и волновалась, как море. Кое-где группами и в одиночку росли чахлые березки, жалкие и унылые, и другие какие-то деревья, скорее похожие на кустарник.

С горы, на которой я стоял, реку Лефу далеко можно было проследить по ольшаникам и ивнякам, растущим по ее берегам в изобилии. Вначале она сохраняет свое северо-восточное направление, но, не доходя сопок, чуть-чуть видневшихся на западе километрах в восьми, поворачивает на север и, немного склоняясь к востоку, течет дальше, теряясь у горизонта.

Бесконечное количество протоков, слепые рукава, заводи и озерки, самой причудливой формы,- все это окаймляет ее с обеих сторон, украшая чересчур однообразный, вызывающий тоскливое чувство ландшафт. Низина эта казалась всем, кому приходилось побывать здесь, безжизненной и пустынной, а между тем не было ни одного озерка, ни одной заводи, ни одного протока, где не ночевали бы стада лебедей, гусей, уток и другой водяной птицы.

Долина реки Лефы в дождливый период года легко затопляется водой, о чем свидетельствовали лужи, ярко блестевшие на солнце в разных местах.

Я смотрел на воду и видел, как в ней отражалось солнце, и казалось, будто светят два солнца: одно сверху, а другое откуда-то снизу.

По В. К. Арсеньеву.

§ 161. В разных частях сложных синтаксических конструкций по условиям контекста могут оказаться два двоеточия , двоеточие и тире . При расстановке этих знаков учитываются их смысловая значимость и их возможная замена, которая создает условия для передачи смысловых оттенков и, следовательно, для вариантного употребления знаков.

1. Если несколько частей сложного предложения последовательно связаны значениями причины, пояснения (возможна подстановка союзов потому что, а именно ), то, вопреки общему правилу (и в том и в другом случае правила предусматривают постановку двоеточия), возможна замена одного из двоеточий знаком тире для передачи разных оттенков значения. Ср. примеры: Было жалко Алпатову Гуська: с этим стариком связывалось всё лучшее в детстве и всегда казалось: из всех людей на свете нет лучше и нет роднее Гуська (Пришв.). – Было жалко Алпатову Гуська: с этим стариком связывалось всё лучшее в детстве и всегда казалось – из всех людей на свете нет лучше и нет роднее Гуська; Фрол хорошо знал Степана. Случилось так, как он, наверно, ждал: нервы Степана напряглись до предела, он не выдержал: заслышав шаги казака, стремительно вышагнул навстречу ему (Шукш.) – …Случилось так, как он, наверно, ждал: нервы Степана напряглись до предела, он не выдержал – заслышав шаги казака, стремительно вышагнул навстречу ему (двоеточие указывает на основное членение предложения, а тире является внутренним знаком).

2. Если в разных частях сложного предложения употребляются знаки двоеточие и тире, то при желании изменить смысловые акценты между частями возможно поменять местами эти знаки. Ср.: Вечером я зажигаю его [фонарь] и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго – на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут (Пауст.). – Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго: на Прорве слишком много помех – то за соседним кустом начнет кричать коростель, то…

Однако по условиям контекста взаимозаменяемость знаков не всегда возможна.

Взаимозаменяемость двоеточия и тире невозможна, когда связь между основными частями сложной конструкции подчинительная (вторая часть поясняет первую часть): В бывших соляных складах теперь ревниво поддерживается нужная температура: интеллектуальные машины капризны – отзываются на малейшее охлаждение и потепление (Тендр.) – тире стоит между частями предложения, тесно связанными по смыслу (речь идет об одном предмете: машины капризны и машины отзываются). Двоеточие же членит всю сложную конструкцию на две части, ср.: В бывших соляных складах теперь ревниво поддерживается нужная температура: интеллектуальные машины капризны, так как (и потому ) отзываются на малейшее охлаждение и потепление .

Если же связь между основными частями сложной конструкции сочинительная, а взаимоотношения внутри одной из частей допускают варианты в их осмыслении, то взаимозаменяемость двоеточия и тире возможна. Ср.: Сколько времени у нас проходит между последним клочком снега в лесу и тем днем замечательным, когда из шоколадного цвета напряженных березовых почек выглянут зеленые подкрыльники, и кажется тогда – почки эти, как жучки: поднимутся и вдруг все улетят (Пришв.). – …и кажется тогда: почки эти, как жучки, – поднимутся и вдруг все улетят .

§ 162. Если в предложении употребляется несколько тире, то необходимо учитывать функцию каждого из знаков.

1. Тире может повторяться только в равнозначной позиции:

а) при усилении значения каждого из перечисляющихся членов: Памятник свободе – неволе – стихии – судьбе и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей (Цвет.);

б) при параллелизме строения частей сложного предложения: Но в радости моей – всегда тоска, в тоске всегда – таинственная сладость! (Бун.)

2. Нежелательно (даже при авторском употреблении) повторение знака тире, когда знаки ставятся на разном основании: – А это – грот, – поясняет Володя, глядя себе под ноги, – тоже наш грот, здесь все наше, – хочешь, полезем! (Цвет.) – здесь первое тире стоит между подлежащим и сказуемым, второе и третье – выделяют авторские слова, четвертое – в бессоюзном сложном предложении в составе прямой речи.

§ 163. Возможны варианты в расстановке знаков при использовании точки с запятой и тире , точки с запятой и двоеточия . В каждом конкретном случае варианты отличаются смысловыми оттенками. Ср.: Деревья тут валятся, и вода, как испуганная, бросается в сторону; там она опять подмывает деревья (Пришв.). – Деревья тут валятся, и вода, как испуганная, бросается в сторону – там она опять подмывает деревья (точка с запятой указывает на равнозначность частей предложения, тире подчеркивает смысловую зависимость последней части от предыдущей); Вскоре дорога наша определилась, мы едем по правому высокому берегу реки; сквозь неодетые лиственные и разные хвойные деревья виднеется внизу широкая долина Тоймы (Пришв.). – Мы едем по правому высокому берегу реки: сквозь <…> деревья виднеется внизу <…> долина Тоймы (двоеточие подчеркивает пояснительный характер последней части предложения).

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ И ПРАВИЛА РУБРИЦИРОВАНИЯ

§ 164. Деловые, а также научные, специальные тексты часто включают в себя различные перечни, составные части, которые требуют условных обозначений. Такие перечни нуждаются в соблюдении последовательности в использовании обозначений рубрик (разделов, подразделов, глав, подглавок и т. д.), а сам текст – в логической четкости членения. Последнее достигается применением ряда технико‑пунктуационных правил.

Для обозначения частей перечней используются: прописные буквы и римские цифры – в качестве показателя высшего уровня членения;

Арабские цифры – для обозначения среднего уровня членения;

Арабские цифры со скобкой и строчные буквы со скобкой – для обозначения низшего уровня членения.

При использовании данных обозначений соблюдаются правила:

а) строчные буквы не употребляются без скобок;

б) после строчных букв и арабских цифр со скобками не ставится точка;

в) римские цифры и прописные буквы употребляются без скобок:

г) после прописных букв и римских цифр, использованных в самом тексте, при абзацном отступе, ставится точка:

д) после прописных букв и римских цифр, использованных в середине строки, вне текста (в качестве заголовков при обозначении крупных разделов), точка не ставится;

е) при рубрицировании посредством цифр и букв со скобками части текста отделяются друг от друга либо запятыми, либо (при значительной усложненности) точками с запятыми; точки при скобочных обозначениях не рекомендуются, они ставятся в конце рубрик, оформленных при помощи букв и цифр без скобок;

ж) с прописных букв начинается текст рубрик, оформленных цифрами и буквами с точками; со строчных – рубрики, оформленные цифрами и буквами со скобками.

Некоторые примеры:

1. Строительные материалы и изделия:

1) природные каменные;

2) керамические, получаемые в результате обжига глины (кирпич, керамические блоки, черепица, облицовочные плиты и т. п.);

3) вяжущие вещества (известь, цементы, бетоны);

4) искусственные каменные материалы и изделия (силикатный кирпич, асбоцементные и бетонные изделия);

5) лесные материалы;

7) стекло и изделия из стекла;

8) теплоизоляционные материалы;

9) лаки, краски и др.

Ср. возможный вариант:

I. Строительные материалы и изделия:

1. Природные каменные.

2. Керамические, получаемые в результате обжига глины:

1) кирпич,

2) керамические блоки,

3) черепица,

4) облицовочные плиты и т. п.

3. Вяжущие вещества:

1) известь,

2) цементы,

3) бетоны.

4. Искусственные каменные материалы и изделия:

1) силикатный кирпич,

2) асбоцементные и бетонные изделия.

5. Лесные материалы.

6. Металлические материалы.

7. Стекло и изделия из стекла.

8. Теплоизоляционные материалы.

9. Лаки, краски и др.

§ 165. Если перечень оформлен как составная часть предваряющего его предложения, то возможно использование лишь низшего уровня членения и невозможны знаки конца предложения (точки) внутри перечня.

Некоторые примеры:

Перемена призывного участка допускается лишь до 1 мая года призыва. После этого срока перемена призывного участка может быть допущена только в случае, если призывник:

а) переведен администрацией на работу в другую местность;

б) переехал на новое место жительства в составе семьи либо в связи с получением жилплощади;

в) принят в учебное заведение и выбывает для продолжения образования или окончил учебное заведение и по путевке направляется на работу. (Закон о всеобщей воинской обязанности.)

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18лет, при этом братья, сестры и внуки – при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;

б) отец, мать, супруг (жена, муж), если они достигли 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо являются инвалидами;

в) один из родителей или супруг, либо дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности; если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает;

г) дед и бабушка – при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать. (Закон о государственных пенсиях в Российской Федерации.)

§ 166. Если в рубрики с системой обозначений низшего уровня включается самостоятельное предложение, начинающееся прописной буквой, то в конце этой рубрики независимо от внутренней точки ставится точка с запятой. Например:

Состав подписи меняется в зависимости от вида и особенностей иллюстраций:

а) под иллюстрациями издания ставят только порядковый номер: 1, 2, 3 и т. д. Делается это тогда, когда нет нужды определять содержание изображаемого: всё ясно из самой иллюстрации (например, воспроизведены обложки книг), а условное сокращённое обозначение представляется излишним по соображениям экономичности или художественно‑одюрмительским;

б) под иллюстрациями издания ставят условное сокращённое обозначение рис. и порядковый номер иллюстрации: Рис. 1 , Рис. 2 и т. д.;

в) под иллюстрациями (всеми и некоторыми) ставят только тему изображения (собственно подпись). Делается это в случаях, когда иллюстрации непосредственно не связаны с текстом и в тексте нет прямых ссылок на них. Например, под портретами ученых в учебнике, где другие иллюстрации пронумерованы…;

г) под всеми иллюстрациями издания ставят и условное сокращённое обозначение иллюстрации с порядковым номером и собственно подпись. Делается это тогда, когда все иллюстрации тесно связаны с текстом и текст содержит ссылки на них… (Справочная книга редактора и корректора).

§ 167. Система нумерации рубрик может складываться только из арабских цифр с точками, где вхождение в предыдущую рубрику обозначается наращиванием цифровых показателей, например:

1. Знаки препинания в рубриках

1.1. Знак препинания в конце рубрики

Точку в рубрике, вынесенной в отдельную строку, опускают, за исключением изданий для начинающих читать детей (напр., в букваре), чтобы не мешать закреплению стереотипа: в конце предложения надо ставить точку.

Остальные знаки препинания (многоточие, восклицательный, вопросительный знаки) сохраняют.

1.2. Точка в середине заголовка

В заголовке из двух самостоятельных, синтаксически не связанных предложений между ними ставят точку, а в конце, по общему правилу, точку опускают.

1.3. Точка после номера, литеры, родового обозначения

Точку ставят, если номер, литеру и т. д. набирают в одну строку с тематическим заголовком, и опускают, если номер, литера и т. д. выделены в отдельную строку. Напр.:

Глава 1

и т. д. (Справочная книга редактора и корректора.)

В русском языке существует большое количество синтаксических конструкций, но сфера их применения одна - передача письменной или устной речи. Они звучат и в обычном разговорном, и в деловом, и в научном языке, их применяют в поэзии и прозе. Это могут быть как простые, так и сложные синтаксические конструкции, главная цель которых - правильно передать мысль и смысл сказанного.

Понятие сложных конструкций

Многие писатели предпочитают излагать повествование в своих произведениях с помощью простых и коротких предложений. К ним относятся Чехов («краткость - сестра таланта»), Бабель, О. Генри и другие. Но есть авторы, которые используют предложения с сложной синтаксической конструкцией, чтобы не только полнее передать описание, но и эмоции, которое оно вызывает. Наибольшее распространение они получили у таких авторов, как Гюго, Лев Толстой, Набоков и другие.

Сложная синтаксическая конструкция - это предложение, в котором присутствуют разные типы синтаксических связей. В них могут сочетаться:

- Сочинительная и бессоюзная связи: "Большие снежинки вначале медленно опустились на тротуар, а затем посыпались быстрее - метель началась".

- Бессоюзные с подчинительными: "Вечером погода резко ухудшилась, никто уже не хотел идти гулять, когда я закончил свои дела".

- Смешанный тип: "Все гости в молчании прошли в зал, заняли свои места, и только после этого они стали шепотом переговариваться, пока в дверях не показался тот, кто их сюда пригласил".

- Сочинительная и подчинительная связи: "Большой красивый упал к моим ногам, и я решила поднять его, чтобы дома поставить в вазу".

Чтобы правильно составлять сложные синтаксические конструкции, следует знать, как именно связаны между собой их части. От этого также зависит расстановка знаков препинания.

Сочинительный тип соединения

В русском языке сложная синтаксическая конструкция может состоять из частей, объединенных между собой одним из 3-х типов связей - сочинительной, подчинительной и бессоюзной или всеми одновременно. Синтаксические структуры с сочинительным типом соединения объединяют два и более равноправных предложения, соединенных сочинительным союзом.

Между ними можно было бы поставить точку или поменять их местами, так как каждое из них самостоятельное, но вместе по смыслу они составляют единое целое, например:

- Прочтите эту книгу, и вы откроете для себя совершенно новое видение реальности. (Между двумя предложениями можно поставить точку, а содержание останется таким же).

- Надвигалась гроза, и на небе появились темные тучи, и воздух наполнился влагой, и первый порыв ветра всколыхнул кроны деревьев. (Части можно поменять местами, при этом смысл предложения будет прежним).

Может являться одним из связующих компонентов в сложных предложениях. Известны примеры ее сочетания с бессоюзной связью.

Объединение с помощью интонации

Сложная синтаксическая конструкция часто сочетает сочинительную связь с бессоюзной. Так называются части которых соединяются между собой исключительно интонацией, например:

"Девушка ускорила шаг (1): состав, пыхтя, подъезжал к станции (2), и гудок паровоза это подтвердил (3)".

Между 1-ой и 2-ой частями конструкции бессоюзная связь, а второе и третье предложения объединены сочинительной связью, они являются полностью равноправными, и между ними можно поставить точку.

В данном примере присутствует сочетание сочинительной с бессоюзной связей, объединенных единым лексическим смыслом.

Конструкции с сочинительной и подчинительной связью

Предложения, в которых одна часть является главной, а другая зависимой, называются сложноподчиненными. При этом от первой ко второй всегда можно поставить вопрос, независимо от того, где она находится, например:

- Я не люблю (когда что?), когда меня перебивают. (Главная часть стоит вначале предложения).

- Когда меня перебивают, я этого не люблю (когда?). (Предложение начинается с придаточного компонента).

- Наташа решила (на какой срок?), что уедет надолго (по какой причине?), потому что произошедшее сильно повлияло на нее. (Первая часть предложения является главной по отношению ко второй, тогда как вторая - по отношению к третьей).

Объединенные в одно целое, сочинительная и подчинительная связи образуют сложные синтаксические конструкции. Примеры предложений рассмотрим ниже.

"Я понял (1), что меня ждут новые испытания (2), и это осознание придало мне сил (3)".

Первая часть является главной по отношению ко второй, так как они связаны подчинительной связью. Третья присоединена к ним сочинительной связью с помощью союза и.

"Мальчик уже готов был заплакать (1), и слезы уже наполнили его глаза (2), когда дверь открылась (3), чтобы он мог проследовать вслед за мамой (4)".

Первое и второе предложение соединены сочинительной связью с помощью союза "и". Вторую, третью и четвертую части конструкции связывает подчинение.

В сложных синтаксических конструкциях предложения, из которых они состоят, могут быть осложнены. Рассмотрим пример.

"Поднялся ветер, усиливающийся с каждым порывом (1), и люди прятали лица в воротники (2), когда их настигал новый шквал (3)".

Первая часть осложнена деепричастным оборотом.

Виды бессоюзных и подчинительных конструкций

В русском языке часто можно встретить бессоюзные предложения, сочетающиеся с подчинительным видом связи. В подобных конструкциях может быть 3 и более частей, одни из которых являются главными для одних и зависимыми для других. К ним присоединены части без союзов с помощью интонации. Это так называемая сложная синтаксическая конструкция (примеры ниже) с подчинительно-бессоюзной связью:

"В минуты особой усталости у меня появлялось странное чувство (1) - я делаю то (2), к чему у меня совершенно не лежит душа (3)".

В данном примере 1-ая и 2-ая части связаны между собой общим смыслом и интонацией, тогда как 2-ая (главная) и 3-я (зависимая) - это сложноподчиненное предложение.

"Когда на улице выпадал снег (1), мама кутала меня в многочисленные платки (2), из-за этого я не мог нормально двигаться (3), что чрезвычайно мешало играть с другими ребятами в снежки (4)".

В этом предложении 2-ая часть является главной по отношению к 1-ой, но при этом она связана с 3-ей интонацией. В свою очередь, третье предложение является главным по отношению к четвертому и представляет собой сложноподчиненную конструкцию.

В одной сложной синтаксической структуре какие-то части могут быть соединены без союза, но при этом являться частью сложноподчинительного предложения.

Конструкция со всеми видами связи

Сложная синтаксическая конструкция, в которой используются одновременно все встречается нечасто. Применяются подобные предложения в художественных текстах, когда автор желает максимально точно передать события и действия в одной фразе, например:

"Все море было покрыто волнами (1), которые при приближении к берегу становились больше (2), они разбивались с шумом о твердую преграду (3), и с недовольным шипением вода отступала (4), чтобы вернуться и ударить с новой силой (5)".

В данном примере 1-ая и 2-ая части соединены подчинительной связью. Вторая и третья - бессоюзной, между 3-ей и 4-ой - сочинительная связь, а четвертая и пятая - вновь подчинительная. Подобные усложненные синтаксические конструкции можно разбить на несколько предложений, но составляя единое целое, они несут дополнительную эмоциональную окраску.

Разделение предложений с разными видами связи

В сложных синтаксических конструкциях ставятся на том же основании, что и в сложноподчиненных, сложносочиненных и бессоюзных предложениях, например:

- Когда небо на востоке стало сереть, послышался крик петуха. (подчинительная связь).

- Легкая дымка лежала в долине, и воздух дрожал над травами. (сложносочиненное предложение).

- Когда диск солнца поднялся над горизонтом, будто весь мир наполнился звуками - птицы, насекомые и животные приветствовали новый день. (Запятая стоит между главной и зависимой частями сложноподчиненного предложения, а тире разделяет его от бессоюзного).

Если соединить данные предложения в одно, то получится сложная синтаксическая конструкция (9 класс, синтаксис):

"Когда небо на востоке стало сереть, послышался крик петуха (1), легкая дымка лежала в долине, и воздух дрожал над травами (2), когда диск солнца поднялся над горизонтом, будто весь мир наполнился звуками - птицы, насекомые и животные приветствовали новый день (3)".

Разбор сложных синтаксических конструкций

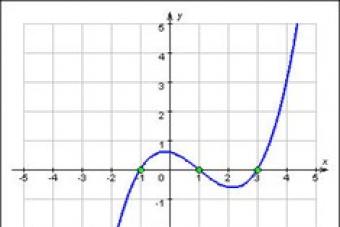

Чтобы провести с разными видами связи, необходимо:

- определить его тип - повествовательное, повелительное или вопросительное;

- выяснить, из скольких простых предложений оно состоит, и найти их границы;

- определить виды связей между частями синтаксической конструкции;

- охарактеризовать каждый блок по строению (сложное или простое предложение);

- составить его схему.

Так можно разобрать конструкцию с любым количеством связей и блоков.

Применение предложений с разными видами связей

Подобные конструкции используются в разговорной речи, а также в публицистике и художественной литературе. Они в большей мере передают ощущения и эмоции автора, чем написанные по отдельности. Большим мастером, использовавшим сложные синтаксические конструкции, был Лев Николаевич Толстой.